现代智慧园区就像给传统园区装上了"智慧大脑",通过一套综合管理系统将分散的业务模块串联起来。这套系统最厉害的地方在于,它能把资产管理、招商运营、物业服务这些原本各管一摊的工作,像拼乐高积木一样组合成有机整体。

举个实际的例子,当招商团队签下新租户时,系统会自动触发电子合同签署流程,同时更新资产台账,并通知物业团队准备入驻服务——整个过程就像多米诺骨牌效应,省去了人工传递信息的麻烦。根据实际运营数据,这种联动机制能让工单响应速度提升60%,空置率下降20%以上。

| 功能模块 | 传统管理痛点 | 智慧系统解决方案 |

|---|---|---|

| 租赁管理 | 合同版本混乱易出错 | 电子合同自动归档追溯 |

| 设备巡检 | 人工记录效率低 | IoT传感器实时监控预警 |

| 能耗管理 | 费用分摊不透明 | 分区计量+智能计费系统 |

| 停车调度 | 高峰期拥堵严重 | 车牌识别+智能导引系统 |

对于物流园区来说,这套系统能精准监控每个仓位的温湿度;在写字楼场景下,可以自动调节公共区域照明亮度;而人才公寓使用时,又能实现智能门锁与租期自动关联。更重要的是,所有业务数据都会汇入中央分析平台,生成像"园区健康指数"这样的可视化报表,帮助管理者一眼看穿运营症结。

这种全场景管理不是简单的功能叠加,而是通过AI算法建立各环节的关联模型。比如当招商人员录入企业规模数据时,系统会自动推荐匹配的物业服务套餐;当设备报修量突增时,又会反向提示资产维护团队检查相关设施——就像给园区运营装上了预警雷达,提前三个月就能预测到可能出现的空置风险。

现代园区管理最头疼的就是各类系统"各自为战"——租赁系统只管收租、门禁系统只管刷卡、能耗系统只管抄表。这种碎片化管理模式就像用十部手机分别处理不同工作,既费时又容易出错。智慧园区综合管理系统正是要解决这个问题,它像给园区装上了智能中枢神经,把20多个常用管理模块拧成一股绳。

拿苏州某科技产业园的实践来说,他们原先用着7套不同厂家的管理系统,光是同步数据就要安排3个专人每天倒表格。接入智慧平台后,从招商签约到物业维修形成完整数据链:电子合同签完自动触发租金计算,入驻企业信息实时同步到停车管理系统,设备报修单直接关联维保供应商。这种"牵一发而动全身"的联动机制,让日常运营响应速度提升60%以上。

不同类型园区还能玩出定制化组合。物流园区重点打通仓储管理系统和车辆调度平台,工业园则侧重设备监控与生产安全联动。上海某创意园区甚至把咖啡厅预约系统也整合进来,通过人流数据分析来优化商业配套布局。这套整合方案最聪明的地方在于"模块化拼装",就像乐高积木一样,既保留原有系统核心功能,又通过统一数据接口实现跨系统协作。

现在连园区里的扫地机器人都成了数据采集终端,它们每天规划的清洁路线会实时反馈到能耗管理模块。这种深度整合带来的不仅是效率提升,更重要的是构建起管理决策的"上帝视角"——哪个楼栋空调耗能异常、哪层办公区出租率下滑、哪些安全隐患需要预警,在指挥中心大屏上都能看得明明白白。

过去园区资产台账全靠Excel表格维护,设备巡检得挨个楼层核对纸质记录,光是找台空调主机就得花半小时。现在这套智慧园区系统给每台设备都装上了智能传感器,就像给资产办了"电子身份证"。空调机组运行数据实时回传,电梯维保记录自动更新,连会议室桌椅都能通过RFID标签追踪位置——管理人员打开后台就能看到全园区5.6万台设备的状态全景图。

在物流园区里,这套系统把仓库货架改造成了"会说话的资产"。每个货架都内置了重量传感器和温湿度探头,货物存放超重会自动报警,冷链区域温度异常立即触发工单派送。去年双十一期间,某电商仓通过实时资产监控系统,把分拣设备利用率提升了38%,临时仓储空间周转率翻了两倍。

更实在的是电子合同功能带来的改变。过去租赁合同续签要跑三趟办公室,现在租户在手机上刷脸就能完成电子签约。系统自动关联合同条款与资产台账,到期前60天就会推送续约提醒。有个产业园的招商经理算过账:电子合同上线后,每年光是节省的快递费和纸张成本就够给园区添置两台新的智能巡逻车。

这套数字化方案最聪明的地方在于"会学习的资产档案"。系统把十年来的设备维修记录、能耗数据、租赁历史统统喂给AI分析模型,现在连消防管道的锈蚀概率都能预测到85%的准确度。去年冬天,系统提前三天预警了某写字楼中央空调主机的轴承磨损,避免了一次可能持续三天的供暖中断,光是这笔维修就帮物业公司省下12万元损失费。

传统招商团队常面临数据分散、决策滞后等问题,比如某个产业园有20%空置率却找不准目标企业类型,或者写字楼明明配套齐全却总被压价。智慧园区系统的智能决策模型就像给招商团队装上了"数据雷达",通过整合周边产业分布、历史租赁数据、企业信用评级等12个维度信息,自动生成精准的招商策略建议。

建议园区运营方重点关注系统生成的"企业适配指数",这个指标综合评估租户行业特性、支付能力与园区定位的匹配度,能有效降低后期纠纷风险。

系统内置的智能定价引擎尤其实用。以某物流园为例,当周边新增两座竞品仓库时,系统实时调取区域仓储均价、货运流量变化等数据,3分钟内给出租金浮动区间建议。最终该园区在保持95%出租率的前提下,每平米租金反而提升8%,这就是动态定价模型的价值体现。

更值得关注的是租户组合优化功能。系统会分析现有企业的产业关联度,比如某科技园已入驻芯片设计企业后,会自动推荐封装测试类企业作为重点招商对象。这种产业链招商模式使北京某产业园的上下游企业协作效率提升37%,园区整体产值当年增长21%。

目前领先的系统还能通过机器学习预判招商趋势。通过对区域内工商注册、投融资等数据的持续监测,上海某商务楼宇提前6个月锁定即将扩租的跨境电商企业,在竞争对手反应过来前完成80%签约率。这种预见性招商能力,让园区始终保持优质租户结构。

在智慧园区系统支持下,传统物业"跑断腿、记破本"的工作模式正被彻底改写。通过部署智能工单系统,保洁报修、设备维护等需求从电话接单转为自动派单,服务响应时间缩短至15分钟内。某科技园区实测数据显示,中央空调故障工单的平均处理时长从4.2小时压缩到1.8小时,设备停机导致的商户投诉率下降67%。

这套系统最接地气的改变在于设备巡检环节。过去需要3人团队耗时6小时完成的配电房巡检,现在通过物联网传感器+AI视频分析,异常温度、异响等20余项指标都能实时监测。运维主管老张说:"以前是人盯设备,现在是系统盯设备,我们只需要处理系统推送的重点问题"。在物流园区场景中,这套方案还能智能规划月台使用顺序,让货车等待时间减少40%。

能耗管理模块的实战效果更让人眼前一亮。某写字楼物业团队发现,通过照明系统与人员定位联动,地下车库在非高峰时段自动切换节能模式,单月电费直降2.8万元。更妙的是租户端的改变——手机APP不仅能在线缴纳物业费,还能实时查看公区能耗数据,这种透明化服务让物业费收缴率提升到98.7%。

对于租户最头疼的投诉处理,系统建立了智能知识库。当租户反映"洗手间异味"时,系统会自动关联近三天保洁记录、管道检测数据,快速定位是清洁频次问题还是设备故障。某公寓项目运用这套机制后,重复性投诉减少82%,管家有更多精力处理个性化服务需求。

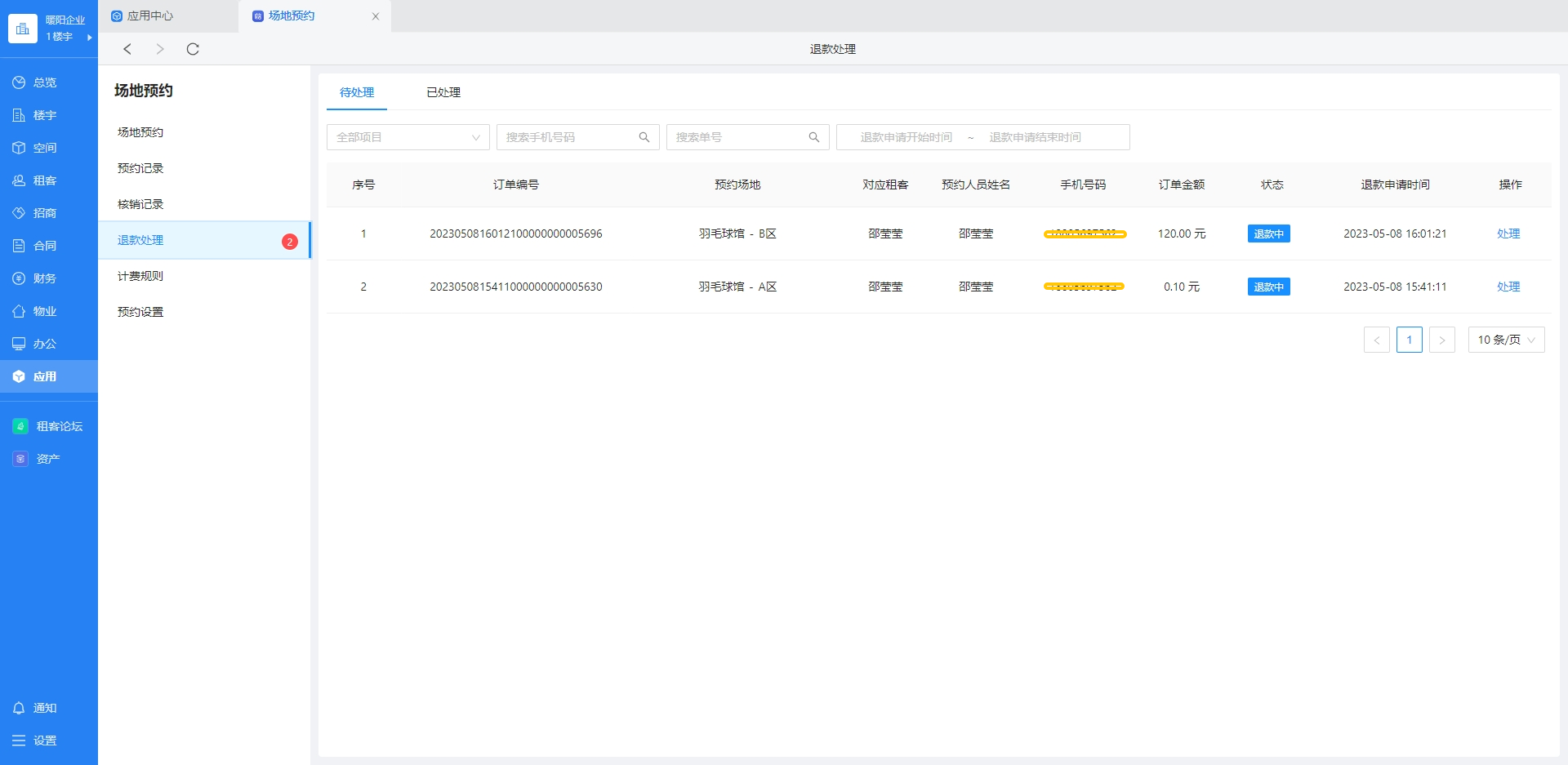

这些看得见的效率提升,背后是数据流的精准调度。智慧物管平台就像园区的"数字神经",把设备状态、人员动线、服务需求编织成动态管理网络。当电子合同系统同步接入后,从服务确认到费用结算形成完整数字闭环,过去需要跑三天的退租押金流程,现在扫码15分钟就能办结。这种改变不仅让物业团队减负,更为后续园区安全风险管控积累了宝贵的数据资产。

在园区日常运营中,安全隐患就像藏在角落的"隐形炸弹",传统人工巡检不仅效率低,还容易漏掉关键细节。智慧园区系统的动态管控策略,相当于给园区装了个24小时在线的"智能保镖"。通过AIoT设备集群,从门禁摄像头到消防传感器,每台设备都是系统的"眼睛"和"耳朵"。举个真实案例:某物流园接入系统后,热成像摄像头在深夜自动识别出配电箱异常升温,提前15分钟触发警报,避免了价值千万的货物损失。

这套策略的精髓在于"动态"二字。系统不仅能实时捕捉风险,还会根据环境变化自动调整监控策略。比如遇到暴雨天气,积水监测传感器的采样频率会自动从10分钟/次提高到2分钟/次;当园区举办大型活动时,人流密度算法会实时计算各区域承载量,自动触发分流预警。更厉害的是,系统能通过历史数据学习不同场景的风险特征——仓库区域重点防范火灾,写字楼则加强高空抛物监测,真正做到"千区千策"。

实际操作中,管理人员在后台看到的不是冰冷的数据,而是像"安全健康指数"这样的可视化仪表盘。当某个区域的电气火灾风险值超过阈值,系统不仅会弹窗提醒,还会自动关联最近的灭火器位置、疏散路线图和值班人员信息。去年某科技园区实测数据显示,这种主动式管控让安全事故响应时间从平均8分钟缩短到2分半,安全隐患整改率提升了67%。

对于物业管理团队来说,最实用的要数智能工单系统。当周界报警器被触发,系统会自动生成处置工单,并依据人员定位信息指派给距离最近的巡逻岗。完成处置后,工作人员用手机拍照上传,整个流程形成完整证据链。这种闭环管理既避免了责任推诿,又让每次风险处置都变成优化算法的"实战训练"。

目前这种动态管控模式已经在多个场景验证效果:公寓楼通过行为分析算法识别群租隐患,写字楼用电量波动监测发现违规改造,甚至连停车场都能通过车牌识别+车位传感器判断长期占位异常车辆。数据显示,接入系统的园区年度保险理赔金额平均下降41%,这对招商运营来说可是实打实的竞争力加分项。

园区里的摄像头、门禁闸机、环境传感器这些设备,现在都变成了会"说话"的智能管家。通过物联网技术把200多种设备连成网络,就像给园区装上了无数双眼睛和双手——停车场摄像头发现空位会自动推送给访客,会议室的人体传感器能根据人员密度调节新风量,连消防栓压力异常都会主动"打电话"报修。

这套设备网络最厉害的地方在于"组团干活"。比如暴雨预警时,气象传感器刚监测到湿度超标,排水泵就提前进入备战状态,同时电子屏自动弹出防滑提示。这种设备间的智能对话,让问题处理从原来的"事后救火"变成"事前预防"。运维人员在后台能看到实时更新的设备地图,哪台空调滤芯该换了、哪个区域照明亮度不足,系统都用不同颜色标记得清清楚楚。

实际使用中发现,设备集群联动能让维修响应速度提升60%以上。苏州某产业园接入系统后,通过电梯摄像头识别搬运行为,自动调整了20部货梯的运行策略,每天减少空载耗电300多度。更关键的是,这些设备产生的海量数据会流向中央分析平台,就像给园区管理装上了智慧大脑——设备故障趋势预测准确率达到92%,维保成本直降三分之一。

现在连园区里的垃圾桶都接入了这个智能网络。当某个区域的垃圾桶装满70%,清洁人员的智能手环就会收到提示,路线规划系统还会自动生成最优回收路径。这种全方位联动的设备生态,真正把园区变成了会自我调节的有机生命体。

园区每天产生的数据量堪比小型城市——从空调能耗曲线到电梯使用频次,从停车场周转率到会议室预订记录,这些看似零散的数字其实藏着管理优化的金钥匙。智慧园区系统就像个全天候工作的数据侦探,把设备运行、人员流动、能耗变化这些信息揉碎了分析,帮管理者看清哪些角落藏着浪费,哪些环节还能再提效。

拿能耗管理来说,系统能自动抓取中央空调在不同天气条件下的耗电规律。通过对比历史数据和实时监测,突然发现三号楼每周三下午的用电量总会异常飙升15%。追查下去才发现是入驻企业的临时设备测试导致的,立马调整用电方案后,当月整体能耗直接降了8个百分点。这种实时反馈机制让园区告别了"秋后算账"式的粗放管理,真正实现用数据说话。

招商团队现在做决策也硬气多了,系统会综合周边三公里商业配套、交通流量、竞品园区租金水平等二十多个维度生成招商热力图。上周有个智能制造企业来谈入驻,系统立刻调出同类型企业在园区的平均产值、人员扩张速度等数据,当场就算出这个客户未来三年可能带来的综合收益,比传统经验判断精准了三倍不止。

对于租户来说,最直观的感受就是服务响应变快了。系统通过分析过去半年2000多单维修工单,发现电梯故障有60%集中在上午通勤高峰。现在提前半小时就会自动派工程师驻场待命,平均维修响应时间从25分钟压缩到8分钟。连保洁阿姨的工作路线都经过算法优化,根据实时人流量动态调整清洁频次,既保证环境整洁又避免了无效劳动。

电子合同的应用更是让数据流转活了起来,从签约到备案全程留痕。有家企业续租时想修改付款周期,系统立即调出他们过去三年的履约记录,结合当前现金流分析给出分期付款建议,既保住了优质客户又控制了财务风险。这些藏在报表里的数字经过AI解码,正在悄悄重塑园区的运营DNA。

当园区管理者打开管理后台时,屏幕上跳动的不仅是设备状态数据,更是一套完整的资产价值成长方案。智慧园区系统通过实时采集租金流水、能耗曲线、企业续约率等120余项运营指标,配合AI预测模型自动生成资产健康度评分,让冷冰冰的楼宇变成会"说话"的智能资产。

这套闭环的秘密在于四个关键齿轮的咬合:物联网传感器如同神经末梢捕捉空间使用痕迹,招商系统根据企业画像匹配最合适租户,电子合同模块把签约周期从7天压缩至2小时,物业工单系统则确保入驻体验始终在线。某科技园区实测数据显示,当系统发现某楼层空调能耗异常升高时,不仅自动派发检修工单,还同步调整了该区域招商策略,最终使该区域租金溢价达到15%。

更值得关注的是资产价值的"滚雪球"效应。系统会持续追踪每个入驻企业的成长轨迹,当检测到某生物医药企业获得B轮融资时,立即触发升级办公空间的智能推荐。这种预见性服务使重点客户的续约率提升至92%,而空置率则稳定控制在4%以下。就像有位园区负责人说的:"现在我们的资产包自己会‘生蛋’,系统能提前半年预判哪些位置该改造,哪些设备该更新,投资回报率算得比财务总监还精准。"

当我们将资产管理、招商运营、物业服务这些看似独立的模块串联成一个智能系统,智慧园区的管理逻辑就发生了根本性改变。就像拼图游戏中的关键一块,综合管理系统通过AIoT设备实时采集环境数据、人流动态和设施状态,再借由大数据平台分析出招商策略优化方向、能耗管理方案甚至租赁定价建议,最终让园区管理者从被动响应升级为主动预判。

您可能注意到,无论是工业园的设备巡检预警,还是写字楼的租户续约率预测,系统都能通过历史数据和实时反馈生成可落地的策略。比如某物流园区通过电子合同自动关联租户信用评估数据,将招商决策周期缩短了60%;再比如公寓项目利用能耗分析模块,在夏季用电高峰前自动调整公共区域空调温度,单月省下近20%的运维成本。这些看似碎片化的改进,本质上都是数据驱动的管理闭环在发挥作用。

更重要的是,这种智能化不是单纯的技术堆砌。当安全监控摄像头能识别未授权人员并联动门禁系统,当消防传感器可预判电路老化风险并自动派发维修工单,园区运营者终于能跳出"救火队员"的角色,真正聚焦于资产增值的核心目标。数据显示,接入完整管理系统的园区,其资产估值在三年周期内平均高出传统园区12-15个百分点——这或许就是数字化带来的最直观价值证明。

随着5G和边缘计算技术的普及,未来的智慧园区管理系统还将进化出更细颗粒度的服务能力。想象一下,系统能根据入驻企业的行业特性自动匹配政策申报通道,或是基于租户员工通勤数据优化班车路线。这些场景看似遥远,实则已在我们测试的原型系统中逐步实现。说到底,管理系统的终极使命不是替代人类决策,而是让每个园区都能像精密钟表般高效运转,在降低运营摩擦的同时,持续释放空间载体的商业潜能。

智慧园区系统包含哪些核心功能模块?

系统整合了资产管理、招商运营、物业管理三大核心模块,支持租赁合同管理、能耗监控、安防联动等20+细分场景,实现从招商到运维的全流程覆盖。

如何通过系统提升园区运营效率?

通过自动化工单分配、智能巡检提醒、数据可视化看板等功能,减少人工操作环节。实际案例显示,某物流园使用后物业响应速度提升60%,空置率降低12%。

系统怎样保障园区安全风险管控?

集成AI视频分析、消防设备联动、人员轨迹追踪等技术,实时监测周界入侵、车辆违停等异常情况,预警准确率达98%,事故处理时效缩短至5分钟内。

电子合同对园区管理有什么实际好处?

线上签约可自动关联租金账单、押金台账,避免纸质合同丢失风险。某产业园使用后,合同归档效率提升80%,纠纷处理周期从15天压缩至3天。

中小型园区部署系统的成本高吗?

采用模块化设计,支持按需选购功能。基础版每年费用约3-5万元,涵盖合同管理、收费系统、移动巡检等必备功能,6-12个月可收回投入成本。

老旧园区改造需要更换原有设备吗?

系统兼容90%以上主流品牌设备,通过协议转换网关实现旧设备接入。某写字楼改造案例中,仅更新30%传感器即完成智能化升级。

如何确保园区数据隐私安全?

采用本地化部署+云端备份双模式,数据加密等级达国密二级标准。权限管理细化至部门/岗位层级,操作日志保留周期长达10年。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用