要说现在园区管理的痛点,十个运营经理九个都会挠头——合同乱、巡检累、能耗高、数据散,这些问题就像藏在运营流程里的暗礁,稍不留神就磕得人仰马翻。产业园管理系统这套智慧运维工具,说白了就是给园区装上"数字神经系统",把物联网设备当触角,大数据分析当大脑,让冷冰冰的水电表、摄像头、门禁系统都变成会说话的智能管家。

咱们举个简单例子:过去查个电费得翻三本台账,现在系统自动生成能耗热力图,哪栋楼空调开整夜,哪个区域照明忘关灯,大屏上红黄绿三色标得明明白白。更厉害的是这套系统把资产从"生"到"死"全管起来——新设备入库自动建档,日常维护智能排期,报废处置提前预警,活脱脱给每台机器办了张电子身份证。

这里给大家列个对比表就清楚了:

| 管理维度 | 传统方式 | 智慧运维模式 |

|---|---|---|

| 合同管理 | 纸质存档易丢失 | 电子合同自动归档 |

| 设备巡检 | 人工记录效率低 | 传感器实时监测 |

| 能耗监控 | 月度报表滞后 | 15分钟级数据更新 |

| 财务对账 | 跨部门反复核对 | 业财数据自动同步 |

| 风险预警 | 事后补救成本高 | 预测模型提前30天预警 |

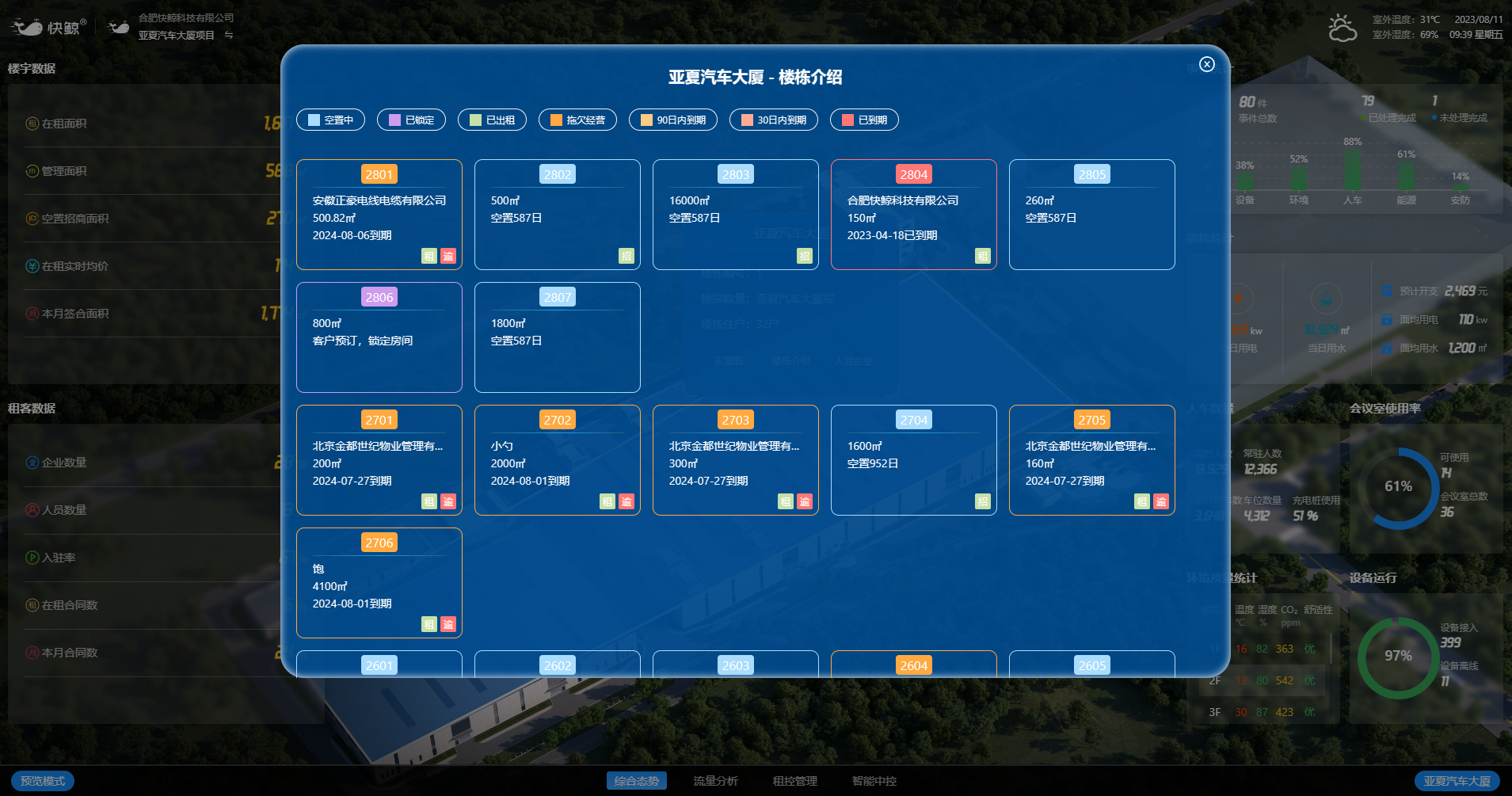

具体到操作层面,这套系统可不是单纯把线下流程搬到线上。比如电子合同不只是扫描存档,而是嵌入了智能审批流,租户在线签约时系统自动核验营业执照,合同到期前三个月就开始推送续约提醒。再比如智能巡检,给消防栓装上压力传感器,给配电箱配上温度探测器,真正实现"设备不舒服自己会叫救护车"。

说到这您可能想问:搞这么大阵仗到底图啥?数据来说话——上线智慧系统的园区普遍实现运营提效30%起步,光是中央空调智能调温这一项,每年就能从电费里省出辆商务车。更关键的是把人力从重复劳动中解放出来,让物业团队能腾出手做增值服务,这才是园区数字化转型的核心价值。

在园区运营领域,传统的"人盯人"管理模式正逐渐被智慧化系统取代。通过整合物联网设备、数据分析平台与业务流程,产业园管理系统构建起覆盖"监测-分析-决策-执行"全链条的智慧运维体系。以某物流园区为例,部署的2000余个传感器实时采集仓储温湿度、车辆通行数据、设备运行状态等信息,结合AI算法预测设备故障概率,使维修响应时间缩短60%,直接避免因设备停机导致的货物滞留风险。

园区管理者需注意:智慧运维不是简单堆砌技术设备,而是建立数据驱动的决策机制。建议优先梳理核心业务痛点,再匹配对应的数字化工具,避免盲目投入造成资源浪费。

这套路径的核心在于三个关键环节:

1 数据贯通:打通门禁、能耗、安防等孤立子系统,形成统一数据池。例如写字楼通过电梯使用频率分析,优化保洁人员排班,每年节省人力成本超15万元。

2 智能预警:利用机器学习建立设备健康评估模型。某工业园区的中央空调系统接入预警模块后,提前14天识别出压缩机异常振动,避免价值80万元的设备更换损失。

3 流程再造:电子合同与移动审批功能的应用,让公寓租赁签约周期从平均5天压缩至2小时,退租结算效率提升400%,租户满意度同比上升27个百分点。

随着5G网络的普及,运维场景正在向更精细化方向延伸。比如在园区绿化养护中,土壤湿度传感器联动自动灌溉系统,配合气象数据预测,实现用水量精确控制,较传统模式节水35%。这种从"事后处理"到"事前预防"的转变,正是智慧运维创造价值的底层逻辑。

现在不少园区还在用人工抄表、纸质巡检单这些老办法,光是统计设备数据就得花大半天时间。物联网技术一上马,整个管理流程立马活泛起来——您看那些智能水表、电表、温湿度传感器,全天候自动采集数据,连厕所漏水都能实时预警。大数据分析更是个"数据翻译官",能把冷冰冰的数字变成看得懂的运营建议。比如某物流园通过分析设备运行数据,发现冷藏库凌晨三点到五点用电量异常偏高,排查后发现是制冷系统设定参数错误,光这一项调整每年就能省下近百万电费。

这套组合拳打出来的效果确实实在。以前设备坏了得靠人工巡检发现,现在系统能提前三天预测电梯轴承磨损情况,维保人员带着零件直接上门更换。更厉害的是,这套系统能把不同设备的数据串起来看——比方说某个区域同时出现空调能耗上升和人员流动减少,系统就会提醒管理员检查是否有设备故障或空间闲置。这种跨系统的智能联动,让园区运维从"救火队"变成了"预防科"。

实际操作中,不少园区已经尝到甜头。有科技园把2000多个物联设备接入管理系统后,设备报修响应时间从平均4小时压缩到30分钟,维修工单自动派发准确率达到98%。更关键的是积累的运维数据成了招商利器,租户能清楚看到哪个楼层的空调能耗最低、哪部货梯使用效率最高。这种数据透明的管理方式,让园区在招租谈判时腰杆都挺直不少。

园区里的设备设施就像会变老的"打工人",从刚采购的崭新状态到最终退役报废,每个阶段都需要精细化管理。产业园管理系统给每台设备办了个"数字身份证",扫码就能看到采购日期、维保记录甚至零件更换清单。这套体系把资产管理拆解成四个关键环节:采购入库时自动生成电子档案,日常使用中通过物联网传感器监测运行状态,维护阶段根据系统预警提前更换易损件,报废处置时还能自动计算残值生成回收方案。

举个接地气的例子,某物流园区给200台叉车装上智能终端后,管理人员在后台能实时看到每台车的电池寿命、维修历史和作业负荷。系统自动提醒:"3号叉车本月已超负荷工作120小时,建议安排保养";"8号车电池循环次数已达设计标准80%,建议预备替换"。这种预见性管理让设备故障率直降40%,维修成本节省了25万。更厉害的是系统能算经济账,当某台设备的维修成本超过重置成本70%时,就会亮红灯建议退役更新。

对于园区里那些"会生钱"的资产,比如带租约的厂房或商铺,管理系统玩得更溜。它能自动关联租赁合同与资产状态,租客退租时自动触发房屋验收流程,水电表读数、墙面破损情况这些数据直接同步到结算系统。有家科技园区就靠这招,把退租纠纷处理时间从两周缩短到3个工作日,空置期减少带来的收益每年多赚80多万。

传统园区巡检就像"开盲盒"——保安拿着纸质表格满场转悠,设备状态全靠经验判断,隐患发现往往慢半拍。某物流园区就吃过这种亏:去年台风季,老张巡检时发现仓库排水泵有异响,但纸质记录层层流转耽误了两天才维修,结果暴雨来临时直接导致价值百万的货物泡水。现在上了智能巡检系统,这类问题彻底翻篇了。

这套系统给每台关键设备都装上了"电子身份证",二维码贴片搭配物联网传感器,设备心跳实时联网。咱们园区工程部小王现在巡检可轻松多了,手机扫个码就能调出设备档案,振动数据、温度曲线这些专业指标自动弹出来,连螺丝松动这种细微异常都能被AI模型提前7天预警。上个月制冷机组轴承磨损就是系统提前发现的,从预警到更换只用了4小时,避免了三万平方米冷链仓库的停机风险。

预警机制最厉害的地方在于会"学习成长"。系统把三年来的设备维修记录、环境数据喂给算法模型后,现在能预测不同季节的设备故障概率。比如每年梅雨季来临前,会自动生成重点巡查区域清单,连排水沟盖板缺失这种细节都不放过。浦东某科技园用这套系统后,设备突发故障率直降67%,维修响应速度比原来快了五倍不止。

这种智能巡检可不只是工程部的事,物业和租户都能受益。上周三号楼的租户报修电梯抖动,物业打开系统一看,AI早就标记了这台电梯的钢丝绳磨损预警,维保记录、备件库存清清楚楚,从接报到修复只用了90分钟。租户李总在满意度调查里特意点赞:"以前修设备总要等两三天的,现在吃个午饭的功夫就搞定了。"

园区里最烧钱的往往不是租金收入,而是藏在墙里的电表水表。传统管理模式下,物业人员每个月拿着纸质抄表本挨家挨户登记,等月底报表出来才发现某栋楼空调系统耗电量飙升30%,这时候再排查管道漏水或设备老化,损失早就产生了。

现在通过物联网传感设备,园区管理者能像看手机天气一样实时掌握能耗动态。比如在深圳某物流园区,2000多个智能电表与水表组成了一张隐形监测网——中央空调凌晨两点还在全功率运行?系统立刻弹出预警;办公楼周末出现异常用水高峰?自动触发管道泄漏排查指令。这套系统上线半年,硬生生从电费账单里抠出150万元,相当于给园区装了个24小时在线的节能管家。

更聪明的是算法带来的精细化管理。系统会自动分析不同业态的用能规律:写字楼白天开空调,公寓晚上用电多,生产车间要避开用电高峰。通过机器学习,它甚至能预判下周寒潮来袭,提前给供暖系统做热身准备。上海某产业园试点了这套方案后,空调能耗直降22%,连电梯运行都学会了“错峰用电”,就像给每台设备都配了个会算账的会计。

能耗优化的好处不止在省钱。广州某科技园做过对比测试:接入智能系统的楼宇,租户投诉空调不制冷的次数减少了68%。原来系统能自动调节不同区域的温度平衡,顶层会议室不会热得像蒸笼,地下车库也不会冷得打哆嗦。这种体验升级让园区在续租谈判时多了筹码,毕竟现在的企业挑办公场地,连茶水间插座功率都要算进成本里。

在园区日常运营中,财务对账慢、业务数据断层这些问题就像藏在暗处的"效率杀手"。传统模式下,招商团队签完合同得手动把数据转给财务,物业收完水电费又要重新录入系统,光是数据搬运就占用了大量人力。而业财一体化解决方案直接把业务流和资金流焊在了一起——从电子合同签署开始,租金、物业费、押金这些关键数据自动同步到财务系统,生成待收账单的同时,还能触发智能催缴提醒。

举个具体例子:某物流园区上线这套系统后,财务人员不用再拿着纸质合同逐条核对Excel表格。租户通过手机端完成电子签约的瞬间,系统就自动生成租金分期账单,同步推送到财务台账和租户账户。更厉害的是,当发生临时场地租赁时,招商人员录入的临时费用会直接进入待收池,和常规账单合并生成付款通知,整个过程比过去节省了75%的对账时间。

这套方案还藏着个"财务预警雷达"。比如某个写字楼租户连续两个月延迟缴费,系统会结合合同条款自动计算滞纳金,并同步给物业和法务部门。财务看板会用红黄绿灯标识风险等级,管理者打开手机就能看到哪些楼层的应收账款需要重点跟进。对于园区常见的多业态混合经营场景,系统还能按餐饮、零售、办公等不同业务类型生成利润分析表,比手工统计准确率提升了40%以上。

更值得关注的是预算管控功能。很多园区管理者都头疼的"预算制定拍脑袋,执行过程像开盲盒"问题,在这里有了破解方案。系统把年度招商计划、能耗预算、维保支出等数据全部打通,当实际支出超过预设阈值时,会自动触发预警并推送优化建议。比如某产业园发现三季度空调维保费用超标,系统立即调出同类型设备的能耗对比数据,建议更换性价比更高的服务商,最终节省了12%的维护成本。

这套业财融合的玩法,正在改变园区运营的游戏规则。有实际案例显示,采用该方案的科技园区,每月财务关账时间从7天压缩到8小时,应收账款周转率提升23倍,连经常被吐槽的"报销流程马拉松"都缩短了60%的耗时。当业务数据和财务数据真正实现同频共振,管理者做出的每个决策,背后都是实时更新的真实经营图谱。

产业园的资产价值从来不只是钢筋水泥的堆砌,数字化升级正在重新定义"值钱"的标准。通过物联网传感器实时采集楼宇结构数据,配合AI算法评估建筑健康度,园区管理者能像医生给人体做体检一样,提前预判管道老化、墙面开裂等潜在风险。去年北京某科技园就通过这套系统,在承重梁出现微小形变时及时加固,避免了价值数千万的厂房贬值风险。

在租赁资产运营层面,数字化工具让"钱袋子"看得更明白。通过招商管理系统自动匹配企业需求与空置房源,苏州工业园成功将平均空置周期从45天压缩到22天。电子合同自动提醒续约节点功能,更是让某物流园在三年内实现零违约退租,租金收缴率常年保持在98%以上。这些看得见的数字变化,直接推高了资产估值——第三方评估显示,完成数字化改造的园区可比同类资产溢价15%-20%。

能耗管理这个"隐形账本"的数字化改造更显功力。上海某写字楼部署智能电表后,系统自动识别出夜间未关闭的办公设备集群,仅此一项每年就省下37万元电费。当这些运营数据接入资产评估模型,绿色节能认证与真金白银的节支数据双重加持,让资产在交易市场获得更高溢价空间。

说到底,数字化不是花架子,而是实打实的价值放大器。就像给园区资产装上了"价值导航仪",既能规避管理漏洞导致的贬值陷阱,又能通过精准运营挖掘增值空间。那些早早拥抱数字化的园区已经尝到甜头——某沿海产业园完成改造三年后,资产评估值逆势增长28%,这在传统运营模式下简直难以想象。

当园区管理者老张第一次打开智慧运维大屏时,显示屏上跳动的能耗曲线、实时刷新的巡检工单、自动生成的租金报表让他意识到,那些曾经需要五个部门协同三天才能完成的工作,现在两小时就能自动生成分析报告。这种转变背后,正是产业园管理系统整合物联网与大数据后产生的化学反应——设备故障在萌芽阶段就被红外传感器捕捉,空置率过高的楼栋被AI算法优先推送招商资源,每月电费账单通过能耗模型自动优化配置。

从上海张江科技园到成都物流枢纽中心,超过200家园区运营数据显示,采用智慧运维系统的项目平均节约人力成本42%,租金收缴周期从23天缩短至9天。更值得关注的是,系统内置的资产估值模型能结合市场波动、设备折旧率、租约稳定性等12项指标,动态预测园区资产溢价空间。某生物医药产业园在部署系统两年后,其资产评估值较周边同类项目高出17%,这正是数字化工具带来的隐性价值。

如今走进任何一家现代化园区,你很难再看到管理员抱着厚厚的纸质合同奔跑,或是工程部为排查漏水点翻遍整栋楼的场景。当电子合同自动归档到区块链存证库,当智能水表主动向中控台发送异常数据,园区运营已悄然进入"无感运维"时代。这套系统就像给园区装上了数字神经系统,让每台电梯的钢丝绳损耗、每个会议室的预约热度、每平方米的能耗成本都变成可量化、可优化的决策依据。

那些还在用Excel表格管理租约的园区或许还没意识到,他们错失的不只是30%的运营效率提升,更是在产业升级浪潮中保持竞争力的关键筹码。正如深圳某科创园负责人所说:"现在的园区招商,投资人第一个问题不是租金价格,而是问你的管理系统能不能提供碳排放报告。"这场静悄悄的数字革命,正在重新定义什么才是真正有价值的园区资产。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用