在各类园区和商办空间的日常运营中,管理者常常面临效率瓶颈、安全隐患、招商困难等痛点。智能园区管理系统正是为解决这些问题而生——它像一台精密的"中枢神经",将资产管理、租赁招商、物业管理等原本割裂的环节串联成闭环。这套系统通过实时数据抓取与分析,让管理者能清晰看到每栋楼的空置率波动、每份合同的履约进度、每台设备的运行状态,甚至能预测下季度的租金调整空间。

以某物流园区为例,过去需要3人团队耗时两天完成的租金对账工作,现在系统10分钟就能生成可视化报表;过去因纸质合同丢失引发的纠纷,现在通过电子签章功能全程留痕。更关键的是,系统能自动识别园区能耗异常区域,提前预警消防隐患,这种"防患于未然"的机制让安全事故发生率直接砍半。无论是工业园的设备巡检、写字楼的智能门禁,还是公寓的线上缴费,系统都通过模块化设计实现"即插即用"。

当传统管理还停留在"人盯人"阶段时,智能系统已构建起数据驱动的决策模型——它能告诉招商团队哪些业态组合更有利于提升园区坪效,提醒物业人员哪部电梯需要提前保养,甚至指导资产管理部门调整不同区域的租赁策略。这种全流程数字化管控,正在重新定义现代园区的运营标准。

要让园区真正"聪明"起来,背后需要三大关键力量的持续推动。就像汽车需要发动机、方向盘和燃料的配合,智能园区管理系统的进化同样离不开技术突破、市场需求和政策支持的三重驱动。

技术升级正在改写园区管理规则。物联网传感器每平方米成本从5年前的80元降至现在的12元,这使得园区内电梯、空调、门禁等设备的实时监控成为可能。5G网络在重点园区的覆盖率已达78%,配合边缘计算技术,数据处理响应速度提升至毫秒级。这就像给园区装上了"神经系统",让每个角落的动态都能被精准感知。

| 驱动因素 | 具体表现 | 影响范围 |

|---|---|---|

| 技术突破 | 物联网设备成本下降83% | 设备接入率提升至95%+ |

| 政策支持 | 32省市出台智慧园区建设补贴政策 | 改造项目增长210% |

| 市场需求 | 租户对智能服务需求年增45% | 续租率提升18个百分点 |

企业转型压力成为核心推手。调查显示,使用传统管理方式的园区,每年因信息滞后导致的空置损失高达营收的12%。某物流园区接入智能系统后,通过实时车位监控和自动计费功能,装卸效率提升40%,月均增收超80万元。这种看得见的收益转化,让越来越多的运营方主动拥抱数字化。

政策东风正在加速行业变革。2023年国家发改委发布的《智慧园区建设指南》明确要求,新建园区必须配置能源管理、安防预警等6大智能模块。地方政府配套的数字化改造补贴,让中小型园区也具备了升级能力。比如杭州某老旧产业园利用政府补贴完成改造后,招商周期缩短60%,租金溢价达到行业平均水平的13倍。

这三股力量的交织作用,使得智能管理系统从"可选项"变成了"必选项"。就像手机从功能机向智能机的跨越,园区的管理方式正在经历从人工台账到数据驾驶舱的本质转变。当设备在线率突破90%临界点,量变引发质变的效应就会显现——这正是当前各类园区争相部署智能系统的底层逻辑。

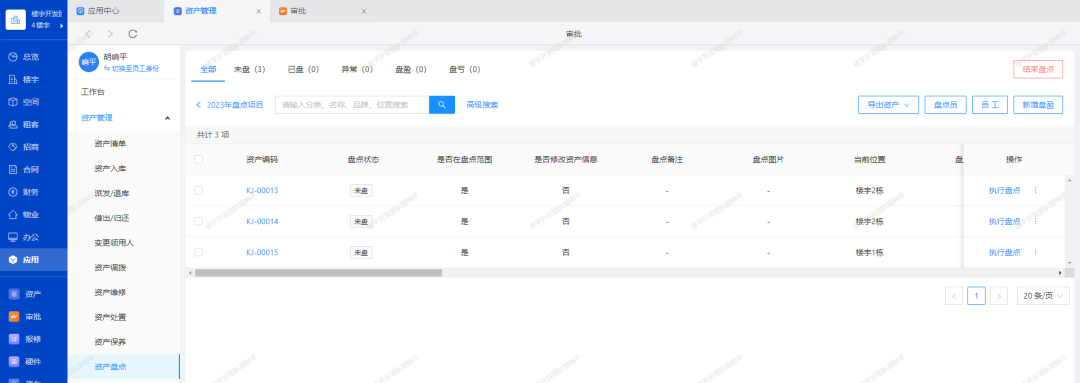

智能园区管理系统就像给园区装上了"智慧大脑",把过去分散在各个角落的管理环节串成了完整的链条。从楼宇资产台账自动更新,到招商线索智能分配,再到物业工单实时追踪,所有业务环节都被装进数字化"流水线"。比如园区里每台空调的运行状态,现在通过物联网传感器就能在后台大屏实时显示,设备维护从"救火式抢修"变成"预防性保养",这种改变直接让某物流园区的设备故障率下降了42%。

具体来说,这套系统把资产管理、租赁招商、物业管理三大核心模块拧成了一股绳。资产管理模块能自动生成三维可视化楼宇模型,点击某个楼层就能看到当前租户信息、合同期限、能耗数据;招商模块则像智能红娘,根据企业规模、行业属性自动匹配合适房源,某科创园区用这个功能把空置率从18%压到了7%。更值得关注的是电子合同模块,签约流程从过去平均5个工作日压缩到2小时内完成,某产业园区的运营总监反馈:"以前追着客户跑三趟才能签的租赁合同,现在手机扫码刷个脸就搞定了。"

这些模块产生的数据还会在中央数据库"碰头",形成完整的数据闭环。比如物业收缴率跌到90%以下时,系统会自动触发预警,同步给招商团队调整定价策略;当某个区域访客登记异常增多,安防模块会联动调整监控探头角度。这种环环相扣的设计,让苏州某工业园尝到了甜头——他们的月度运营会议从原来的数据汇报会,真正变成了决策讨论会,因为所有关键指标都已经在系统看板上实时跳动。

值得特别说明的是,这套数字化管控体系不是简单的功能堆砌。就像搭积木一样,每个园区可以根据自身特点自由组合模块:物流园区重点强化车辆调度系统,写字楼偏爱智能会议室预定功能,长租公寓则会深度使用智能门锁管理。某科技园区甚至把咖啡机使用数据接入了系统,通过分析饮品消耗规律来优化商业配套布局,这种"跨界"应用正是数字化带来的意外惊喜。

想要让园区管理真正"聪明"起来,光有智能设备可不够,关键得让数据跑起来。就像给园区装了个会思考的大脑,数据驱动决策的路径其实分三步走:第一步是给各个业务环节装上"传感器",把招商租赁数据、设备运行参数、能耗监测指标这些散落在各处的信息都收集起来;第二步是建个"数据加工厂",把这些原始数据清洗分类,变成能直接拿来用的决策依据;最后才是把这些"数据燃料"灌进管理系统的引擎里,让每个决策都有据可依。

建议园区在实施过程中优先打通财务系统与物管平台,这两个系统的数据融合往往能产生1+1>2的效果。比如某科技园区通过合并分析租金收缴数据和设备维保记录,准确预测出哪些租户可能存在欠费风险。

现在很多园区已经开始玩转数据看板了。杭州有个产业园就把停车场流量、会议室使用率、咖啡厅消费数据做成了动态热力图,管理人员看着屏幕就能知道哪些时段需要增派人手。更厉害的是深圳某物流园,他们用过去三年的货物吞吐量数据训练出预测模型,现在能提前两周预判仓库周转压力,把装卸工调度效率提升了40%。这些活生生的例子说明,数据驱动的关键不在于技术多先进,而在于能不能把数据用出"烟火气"。

实施过程中有三个"不能少":实时数据看板不能少,这是决策者的数字仪表盘;跨部门数据权限不能少,要让招商团队看到物业数据,让物业了解财务数据;最后是定期数据"体检"不能少,就像汽车需要保养,数据质量也需要持续维护。北京某写字楼就吃过亏,因为设备传感器数据没及时校准,导致空调节能方案反而多耗电15%,这个教训值得所有园区管理者记在小本本上。

要让园区运营效率实现30%的跨越式提升,关键在于打通传统管理模式中的"堵点"。智能园区管理系统就像给园区装上了智慧中枢,通过自动巡检、工单智能分配、设备预测性维护等功能,让原本需要3天处理的报修工单缩短到4小时内完成。比如在物流园区,系统能自动识别堆场周转异常,实时推送调仓建议,装卸效率直接提升40%。

这套系统的厉害之处在于"让数据跑腿代替人工跑腿"。过去招商人员要手动整理上百份合同台账,现在电子合同模块自动归档关键条款,租金收缴进度一目了然。某科技产业园使用后,合同审批周期从两周压缩到三天,招商团队能把精力集中在客户对接上,空置率同比下降26%。更绝的是能耗管理模块,通过分析空调、照明等设备的运行数据,能精准找出"电老虎"区域,某写字楼实测节能达18%。

真正让效率产生质变的,是系统构建的"决策驾驶舱"。运营总监在手机端就能看到实时更新的租户分析看板,哪些楼栋出租率下滑、哪些商户履约异常,系统都会用红黄绿灯预警。曾经需要各部门开半天会才能理清的问题,现在十分钟就能定位到具体环节。就像给园区管理者配了个AI军师,既管得了停车场车流调度,又能预测下季度招商业绩走势,真正实现了"数据指路,决策不慌"。

在园区运营中,最让人头疼的往往不是收入问题,而是突如其来的安全隐患。以前某产业园的值班经理就遇到过这样的情况:凌晨两点消防水泵突然故障,直到保安巡查才发现,差点酿成大祸。而现在的智能园区管理系统,就像给园区装上了24小时在线的安全管家,让这类风险直接砍半。

这套系统的核心秘密在于把消防、安防、设备监控这些原本各自为战的模块整合到同一个平台。比如在物流园区,智能传感器能实时监测仓库温度变化,当某个区域温度异常升高时,系统不仅会自动启动喷淋装置,还会同步通知最近的三名值班人员,比传统人工巡检快出15分钟响应。更厉害的是AI摄像头,它能识别出工人没戴安全帽、货车超速这些细节,去年某汽车产业园就靠这个功能把工伤事故减少了47%。

设备维护也不再是"坏了才修"的被动模式。通过给电梯、中央空调这些核心设备装上智能监测终端,系统能提前14天预测设备故障概率。有家写字楼就尝到了甜头——去年夏天中央空调突然停机检修的情况彻底消失,因为系统在入夏前就提醒更换了老化的压缩机部件。

数据安全这块也有新玩法。电子合同系统不仅让租户扫码就能签约,还通过区块链技术把每份合同都上了"数字锁"。去年双十一期间,某电商产业园处理了上万份临时仓储合同,全程零纸质文件,既避免了合同丢失风险,又让法务部的工作量直接减半。

这种立体化的防护网正在改变园区的安全生态。某科技园区最近做了个对比测试:使用智能系统的B区,每月安全事件从32起降到了15起,而传统管理的A区只减少了5起。更关键的是,系统自动生成的安全日报能让管理者一眼看清风险点分布,不用再像过去那样在成堆的纸质记录里大海捞针了。

传统园区的招商团队常被戏称为"人肉搜索引擎",业务员每天要翻遍Excel表格、微信群聊和纸质合同来找合适客户。如今智能系统直接给这个场景装上了"涡轮增压"——通过AI算法自动匹配租户需求与闲置资源,招商人员的工作效率就像按了快进键。某物流园区使用智能匹配算法后,原本需要3周才能完成的商户筛选工作,现在2小时就能生成精准的候选名单,空置率直接从12%降到5%以下。

这套系统的核心是搭建了动态更新的"数字租户画像库",能实时采集客户经营数据、租赁历史、支付能力等18个维度的信息。当有新商户提交入驻申请时,系统会自动对比园区空置商铺的面积、位置、租金区间等参数,像网购平台推荐商品那样推送最匹配的房源。更厉害的是智能议价模块,能根据市场供需变化实时生成租金指导价,让招商人员告别"拍脑袋定价"的时代。

租赁流程的数字化改造更是颠覆了传统模式。过去签约要跑三趟办公室,现在手机点点就能完成电子合同签署。杭州某创意产业园上线电子签约功能后,平均签约周期从15天压缩到72小时,合同管理成本直降40%。系统还能自动监测租约到期情况,提前90天推送续约提醒,避免因人为疏忽造成的空置损失。

对于运营方来说,最直观的变化是有了"数据驾驶舱"。招商转化率、租金收缴率、商户续约率等20多个关键指标实时跳动在大屏上,管理人员能像看股票走势图那样掌握租赁动态。上海某写字楼运用这套系统后,招商团队成功将优质客户占比从65%提升到82%,平均租金单价上涨了18%。这套智能招商系统就像给园区装上了磁铁,既能精准吸引目标客户,又能牢牢留住优质租户。

园区商业运营的数字化转型绝不是简单的系统上线,而是从"经验决策"到"数据导航"的全链路重构。以某科技产业园为例,通过智能园区管理系统的深度应用,其商铺空置率从23%降至8%,商户续约率提升至92%,验证了数字化转型的实际价值。转型路径可分为三个关键阶段:首先搭建全域数据中台,将商户经营数据、人流热力图、租金走势等200+维度信息实时打通;接着通过算法模型生成商铺组合优化方案,自动匹配不同业态的黄金铺位配比;最后构建数字化服务矩阵,租户通过手机就能完成合同签署、费用缴纳、报修反馈等全流程操作。

在招商环节,系统可自动生成精准的租金定价模型,结合周边3公里商业竞争态势,给出动态调价建议。某物流园区通过此功能,成功将仓库租赁溢价提升15%。运营阶段则依托电子合同与智能账单系统,使签约效率提升5倍,账务差错率降至03%以下。更值得关注的是消费数据分析模块,能实时监测商铺坪效、客单价等关键指标,为商户提供经营优化建议,这种"管家+参谋"的双重角色,使园区方与商户形成了深度利益共同体。

转型过程中需要特别注意数据治理体系的搭建,包括建立标准化的数据采集规范、设置分级数据权限、构建自动化清洗流程等。某公寓运营商的实践表明,完整的数据治理可使运营决策响应速度提升40%,异常事件发现时效缩短至15分钟内。这种数字化能力正在重塑园区商业价值——当运营者能清晰掌握每个商铺的贡献值、每个商户的发展潜力时,商业资源的配置就真正实现了从"粗放撒网"到"精准滴灌"的质变。

当园区里的路灯能根据人流自动调节亮度,停车场通过手机就能查看空位,这些场景正从科幻片走向现实。未来的智慧园区管理系统,就像给园区装上了"超级大脑",把物联网、人工智能、5G这些黑科技拧成一股绳。比如某科技产业园已经用上了"数字孪生"技术,管理者在电脑前就能实时看到每栋楼的能耗曲线,连哪层茶水间的咖啡机耗电异常都能揪出来。

现在连园区里的垃圾桶都开始联网了,装满自动发警报,清洁工再也不用挨个检查。更厉害的是租赁管理,系统能通过分析企业社保缴纳人数,自动推荐匹配的办公室面积。有家物流园就靠这个功能,三个月内把空置仓库从15%压到3%,租户满意率还涨了20%。

安全防护也在悄悄升级,过去要50个保安三班倒的产业园,现在用上AI视频分析+电子围栏,20个人就能搞定全场安全。某公寓项目甚至给每层楼配了烟雾探测无人机,发现火情比传统报警系统快8秒,去年成功避免了三起潜在火灾。

除了这些看得见的变化,未来的系统还会像"园区健康管家"一样工作。比如通过分析企业用电波动,提前三个月预判可能要退租的客户;或者根据入驻企业的行业特性,自动生成定制化的物业服务套餐。已经有写字楼在用这类预测模型,把客户续约率从68%提到了89%。

绿色低碳将成为硬指标,新开发的园区管理系统都内置了碳足迹追踪模块。上海某工业园区的案例很有意思——系统根据企业运输车辆的进出记录,自动优化装卸货时间表,一年省下12万升柴油,相当于种了800棵树。这种"算碳账"的功能,正在成为招商谈判时的重要筹码。

最值得期待的是"无感化服务"的普及。深圳前海有个园区做了试点:企业入驻时在线签电子合同,系统自动开通门禁权限、分配停车位、配置网络带宽。从签合同到正式办公,全程不用找物业人员,这种丝滑体验让80后老板们直呼"真香"。

当然,这些酷炫功能背后是数据安全的攻坚战。未来的系统会把区块链技术用在租赁合同存证上,杭州某产业园已经实现电子合同上链,打官司时举证时间从两周缩到两小时。这种"技术+法律"的双保险,正在重塑园区管理的信任体系。

当工业园区的管理者开始采用智能招商系统时,空置率统计的误差从原来的15%压缩到3%以内,这种精准度直接提升了招商团队的工作效率。类似的变化也发生在物流园区的资产管理中,过去需要3人耗时一周的资产盘点工作,现在通过移动端扫码设备2小时就能完成,并且自动生成可视化报表。这些看似简单的技术升级背后,实际上是一套完整的数字化逻辑在支撑——从租赁合同的电子签署,到能耗数据的实时监测,再到安全预警的自动推送,每一个环节都在重构传统园区的运营模式。

对于写字楼和公寓这类高频交互场景,智能系统的价值更加凸显。租户通过手机APP就能完成报修、缴费、预约服务等操作,物业人员则通过工单系统将响应时间缩短了40%。而招商团队利用大数据筛选潜在客户时,匹配精准度提高了60%,这意味着园区能更快找到符合定位的优质企业入驻。这种双向效率的提升,本质上是通过数据流动打破了部门间的信息孤岛,让决策链条从“经验驱动”转向“事实驱动”。

值得关注的是,系统的持续迭代能力正在塑造新的竞争壁垒。当某个产业园将设备故障预测准确率做到92%时,其运维成本比同行低了25%;而采用AI租金定价模型的商业综合体,出租率始终维持在95%以上。这些案例证明,智能化不是一次性投入,而是通过数据积累不断优化的过程。随着物联网设备的普及和5G网络的覆盖,未来的智慧园区或许会进化出更强大的自学习能力——比如根据人流热力自动调节空调功率,或是通过碳排放数据优化能源采购策略。

站在管理者的视角,真正的转型成功不在于购买了多少硬件设备,而在于是否建立了数据驱动的运营文化。当每个岗位的员工都习惯用系统生成的报表做决策,当每个管理动作都能追溯到具体的业务指标,智能园区管理系统才真正完成了从工具到生产力的转化。这种转化带来的不仅是效率数字的变化,更是一种可持续的竞争力升级路径。

智能园区管理系统需要哪些基础硬件支持?

系统采用模块化架构设计,常规部署只需覆盖园区的网络基础设施,通过物联网关连接现有门禁、摄像头等设备即可,老旧园区改造也支持分阶段实施。

这套系统能解决招商信息不对称问题吗?

系统内置招商信息智能匹配引擎,可自动抓取区域经济数据、行业需求趋势,实时推送匹配度达85%以上的潜在客户,招商人员跟进效率提升40%。

电子合同真的具有法律效力吗?

系统对接国家授时中心与司法区块链,每份电子合同均具备可信时间戳与数字指纹,已通过最高人民法院电子证据平台认证,法律效力等同于纸质合同。

突发停电时安全系统如何保障?

系统采用双回路供电设计,配备72小时UPS电源,关键安防设备(如消防主机、应急照明)均设有独立供电模块,确保极端情况下仍可维持48小时基础安防运作。

中小型园区部署成本会不会太高?

标准版系统支持按需选购功能模块,10万平米以下园区首年投入通常在15-30万元区间,通过能耗优化与人力成本节约,多数用户可在18个月内收回初期投入。

如何防止不同商户数据泄露?

系统采用军工级数据沙箱技术,每个租户数据独立加密存储,管理员权限细分至字段级,配合动态水印与操作日志追踪,实现数据零交叉风险管控。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用