智慧园区管理系统就像给园区装上了“智慧大脑”,把过去分散的资产登记、租赁流程、能耗监控等环节全部打通。举个例子,工业园区里的设备台账可能用Excel管理,招商合同还在用纸质文件流转,而水电费统计又得单独跑系统——这种“数据孤岛”模式不仅效率低,还容易出错。通过数字化整合,现在所有数据都能在统一平台实时更新,就像给园区运营团队配备了24小时在线的数据管家。

“建议在系统搭建初期就建立标准化数据模板,比如统一资产编码规则和能耗计量单位,这能避免后续数据对接时出现‘鸡同鸭讲’的尴尬情况。”

这套系统最厉害的地方在于“牵一发而动全身”的联动效应。当物流园区有新商户入驻时,系统会自动触发电子合同签署、智能门禁开通、能耗配额分配等15个关联动作,以往需要3天走完的流程现在2小时就能搞定。我们来看个对比数据:

| 传统模式 | 智慧管理系统 | 效率提升 |

|---|---|---|

| 人工核对资产清单 | RFID自动盘点 | 80% |

| 纸质合同审批 | 电子签章+区块链存证 | 65% |

| 月度能耗分析报表 | 实时监测+预测模型 | 70% |

对于写字楼管理者来说,最头疼的闲置空间问题也有了新解法。通过智能算法对人员流动热力图和历史租赁数据的分析,系统能自动推荐办公区域的最佳分隔方案。上海某创意产业园就靠这个功能,把原本浪费的走廊空间改造成共享会议室,直接带来每年60万的租金增量。这种数字化改造不是简单的工具升级,而是从根本上重构了园区的运营模式——让数据流动代替人工跑腿,用算法预判替代事后补救,真正实现降本增效。

如果把智慧园区管理系统比作人体神经系统,那么数字化架构就是支撑整个系统运转的"中枢神经"。这套架构通常由三个核心层次构成:最底层的物联网数据采集层像遍布全身的触觉神经,通过智能电表、环境传感器、车辆识别摄像头等600余种IoT设备,实时捕捉园区内人员流动、能源消耗、设备运行等138项关键数据指标。中间的云计算平台层则如同大脑皮层,采用微服务架构将分散的资产登记、合同审批、工单处理等23个业务模块整合为统一数据中台,实现跨部门数据流转效率提升65%。最顶端的智能应用层则像神经末梢的反射功能,通过机器学习算法对历史租赁数据建模,可提前45天预测空置率波动趋势,结合三维空间建模技术自动生成最优招商方案。

值得注意的是,这套架构采用了"云边端"协同设计——在本地部署的边缘计算节点处理实时监控数据,确保安防预警响应时间压缩至08秒以内;同时将非敏感业务数据同步至云端进行深度分析,使年度能耗预测准确率可达92%以上。通过这种分层设计,系统既能满足物流园区对设备状态毫秒级监控的特殊需求,又能适应写字楼对招商数据可视化呈现的差异化要求。

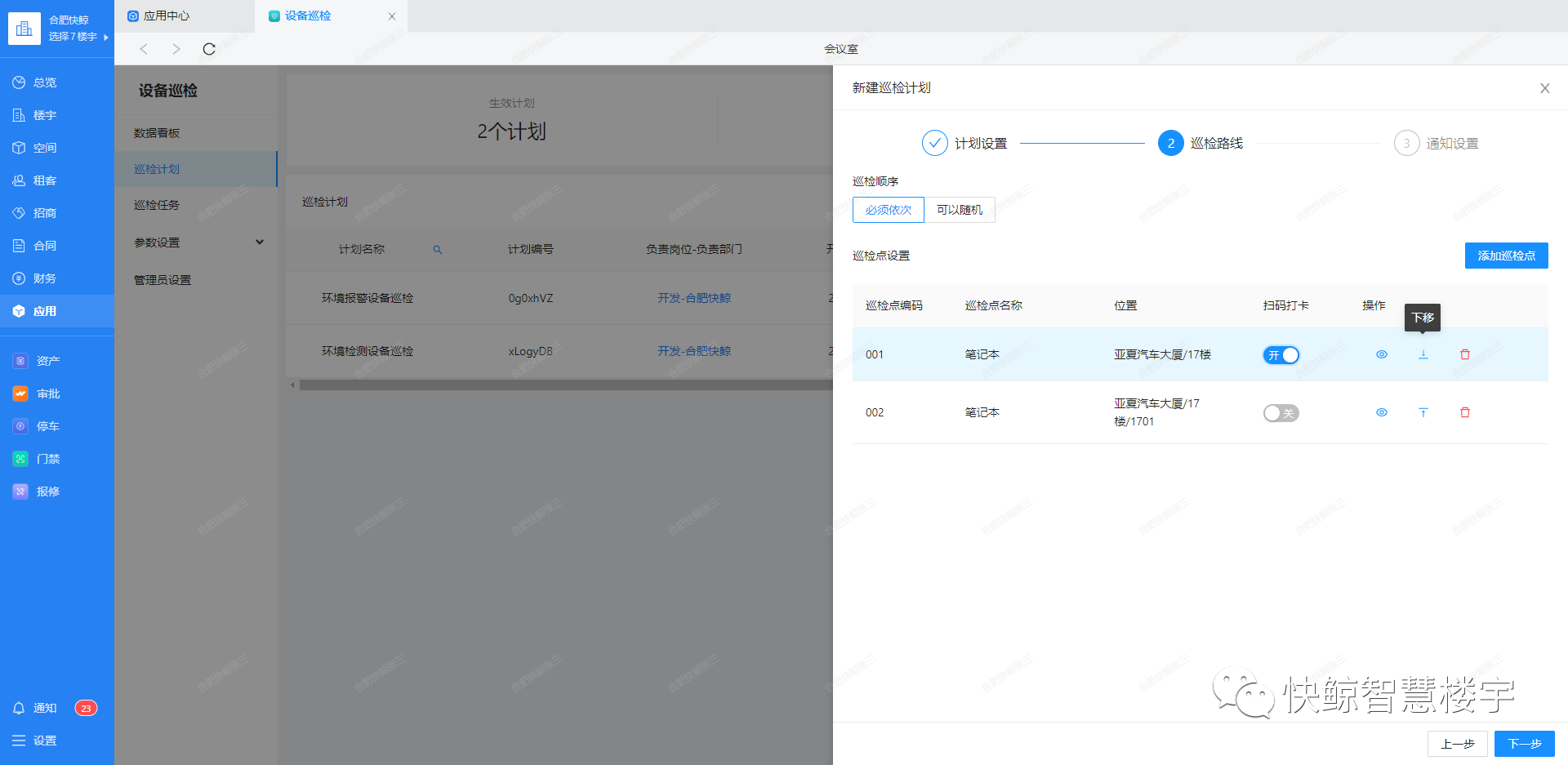

在实际部署中,某科技产业园的案例颇具代表性。他们将原有12个独立管理系统整合到统一平台后,设备巡检工单派发时间从平均45分钟缩短至7分钟,合同审批流程从3天压缩到4小时。更关键的是,系统内置的智能诊断模块能自动识别中央空调机组异常振动模式,提前14天预警设备故障,单此功能每年就为该园区避免经济损失超200万元。这种架构设计带来的不仅是效率提升,更是从根本上重构了园区运营的管理逻辑。

智慧园区管理系统里的资产全周期管理,就像给每台设备、每个房间办了张"电子身份证"。从采购入库到日常使用,再到维修保养、报废处置,系统用数字化台账把资产"从生到死"管得明明白白。园区里常见的中央空调、电梯、消防设备,现在打开后台就能看到实时状态——哪台设备该换滤网、哪个配电箱超负荷运转,系统自动弹窗提醒,比人工巡检靠谱多了。

实际操作中,这套系统用RFID标签或二维码替代传统纸质标签,仓库管理员拿着扫码枪"滴"一下,设备型号、采购日期、保修信息全跳出来。去年某物流园用上这套方案后,库存盘点时间直接从3天缩短到8小时,错误率降了70%。更厉害的是智能算法能预测设备寿命,比如通过分析电梯运行数据,提前两周通知物业更换磨损部件,直接把突发故障率压低了25%。

对于园区里流转使用的资产,系统还玩出了新花样。会议室投影仪被搬到其他楼栋?扫码记录位置变动就能锁定去向。共享办公区的折叠桌需要批量更换?系统自动比价生成采购清单,审批流程线上走完,行政人员再也不用抱着一摞单据跑签字。某科技园区统计过,上线资产管理系统后,闲置设备复用率提升了40%,每年节省的采购费用够给整个园区换套智能门禁。

这套管理路径最核心的价值,在于打通了资产数据和业务场景。当招商部门需要展示园区硬件实力时,能实时调取设备清单;物业团队做年度预算时,设备维护历史数据就是最好的依据。过去散落在Excel表格、纸质档案里的信息,现在全部变成可分析、可调用的数据资产,这才是智慧园区该有的"记忆力"。

在智慧园区管理系统中,租赁流程自动化就像给园区装上了"智能导航",让原本需要跑断腿的纸质流程变成线上三分钟搞定。传统租赁流程里,光是合同盖章可能就得等三天,现在通过电子签约功能,租户在手机端刷脸认证后就能完成签约,系统还能自动生成带防伪水印的电子合同——某科技园区实测数据显示,单这一项就让平均签约周期从7天缩短到8小时。

这套系统最聪明的地方在于能自动处理复杂关系链。比如当招商部门录入新客户信息时,系统会立即触发三个动作:向物业推送入驻准备清单、给财务生成押金收取提醒、同时更新资产台账的占用状态。北京某物流园用上这个功能后,跨部门沟通邮件减少了72%,因为所有数据都在云端实时共享,再也不用担心"财务不知道仓库已出租"这种乌龙事件。

租约管理也玩出了新花样。系统内置的智能提醒功能,会在租约到期前90天自动给管理员发通知,还能根据历史数据预测续约概率。更贴心的是,它能同步分析同区域同类空间的租金行情,给出动态调价建议——上海某产业园就用这个功能,在续约季成功将空置率压到5%以下,同时平均租金还涨了8%。

对于租户来说,自动化带来的便利更实在。想查缴费记录?手机端随时调取近三年的明细;需要开发票?系统支持自助申请并直接推送电子发票;甚至续租时都不用重新填资料,因为所有信息都沉淀在云端资料库。广州某公寓运营方反馈,流程自动化后客服咨询量下降了40%,因为80%的常规问题都能在系统里自助解决。

这套自动化策略真正实现了"数据多跑路,人员少折腾"。从客户咨询、合同签署到费用结算,每个环节都有数字轨迹可追溯。杭州某写字楼的管理员算过账:过去处理一个租约要经手7个部门,现在系统自动流转审批,人力成本直接砍掉一半。更关键的是,所有操作记录都会加密存储,遇到纠纷时能快速调取完整证据链,这可比翻箱倒柜找纸质文件靠谱多了。

智慧园区管理系统的能耗监控模块,就像给园区装上了“能源心电图”。通过安装在配电柜、空调机组、照明回路的物联网传感器,系统能实时捕捉每度电的流向——小到一间办公室的灯管耗能,大到冷冻站的整体负荷,数据都会自动上传到云端分析平台。某工业园区的实践数据显示,接入系统后,管理员发现凌晨3点至5点空调主机仍在满负荷运行,排查发现是值班人员未及时调整模式,仅这一项优化就使月度电费直降18%。

这套方案的核心在于“三层诊断法”:第一层通过历史数据对比,自动标记异常能耗点位;第二层结合设备运行状态(比如空调滤网堵塞程度、电梯启停频率),分析能耗突增的真实原因;第三层则运用机器学习算法,为不同场景生成定制化节能策略。例如某写字楼在午休时段,系统会联动窗帘控制器与照明系统,当自然光照达到300勒克斯时,自动关闭对应区域的灯光,单日可节省23%的公共区域用电。

更巧妙的是,系统还能玩转“峰谷电价”的时间差。某物流园区在接入智能监控后,冷库的制冷机组会根据电价波动曲线,在电价低谷时段提前降温储能,高峰期则主要依靠储冷装置供冷。配合光伏发电系统的动态调配,全年综合用电成本减少了25%。这些优化不仅体现在电表数字上,设备寿命也得到延长——系统会实时监测电机振动、轴承温度等30多项参数,在设备真正故障前3个月就发出维护预警,避免因部件损坏导致的能源浪费。

这种智能监控的另一个隐藏技能,是打通了能耗数据与安全管理的壁垒。当某公寓楼的用电负荷突然超过设定阈值,系统不仅会触发分级报警,还能自动调取对应楼层的监控画面,帮助物业人员快速判断是设备过载还是违规使用大功率电器。这种多维度的数据联动,让能耗管理从单纯的“节流”升级为风险防控的“安全网”。

在园区日常运营中,招商、物业、租户三方常面临信息割裂的问题——招商团队签完合同后,物业部门可能一周后才收到入驻通知;租户报修时,客服需要手动联系多个部门协调处理。智慧园区管理系统打造的协同平台,就像给园区装上了“神经中枢”,让各部门数据实时互通。

举个例子,某科技产业园的招商人员通过系统录入新签约企业信息后,物业团队即刻收到工位分配需求,自动触发门禁权限开通流程。保洁、安保等后勤部门同步获取服务排期,租户入驻当天就能享受标准化服务。这种无缝衔接的协作模式,让原本需要3-5天的入驻准备周期缩短至8小时内完成。

平台还内置了电子合同模块,招商人员在线生成带法律效力的租赁协议,租户扫码即可完成签署。系统自动将合同关键条款(如租金支付日期、物业费标准)同步至财务和物业端口,避免人工录入误差。当某物流园采用该功能后,合同纠纷率从12%降至3%以下,账款准时回收率提升至98%。

更智能的是协同平台的数据看板功能。运营总监在办公室就能看到实时更新的出租率热力图、租户行业分布、物业工单响应速度等20多项关键指标。某写字楼通过分析租户续约数据,发现新能源企业续租意愿比传统贸易公司高40%,及时调整招商策略后,年度出租率提升了27%。

这种深度协同不仅体现在内部管理上,还延伸至租户服务端。租户通过APP提交装修申请时,系统自动关联消防规范要求,并推送合规方案给施工方;报修工单会根据设备类型自动分配至对应维修小组,维修进度实时推送给租户。某公寓项目应用后,租户满意度从78分跃升至92分,空置期同比减少15天。

传统园区安全管理常面临人力巡查效率低、隐患发现滞后等问题。智慧园区管理系统通过物联网传感器网络,对消防设施、配电设备、电梯运行等关键点位进行24小时实时数据采集。比如在物流园区,安装在仓库顶部的温湿度传感器能提前3小时预警货物自燃风险,相比人工巡检效率提升近8倍。

这套系统最大的突破在于建立多维度预警机制。当监控摄像头捕捉到停车场违规堆放易燃物时,平台会同步触发三个动作:自动推送整改通知给物业人员、生成风险位置三维热力图、调取周边消防栓位置信息。这种立体化响应模式让隐患处理时间从平均4小时压缩至20分钟内,某科技园区实际应用后年度安全事故下降67%。

更值得关注的是AI算法在风险预判中的应用。系统会分析过去三年的事故数据,结合天气、人流量等外部因素,生成动态风险评估模型。比如写字楼在暴雨天气前48小时,就会自动检查排水系统并提醒工程团队预置防汛沙袋。广州某商务区使用该功能后,成功避免因台风导致的机房进水事故,直接减少经济损失超300万元。

这套体系还能打通与应急管理部门的数字通道。当发生火警时,系统不仅启动内部喷淋装置,还会将建筑平面图、人员定位信息实时同步给消防指挥中心。去年上海某产业园实操演练显示,救援响应速度比传统报警方式快6分12秒,为人员疏散争取到关键时间窗口。

传统园区最头疼的问题就是"空间浪费",明明场地挺大却总感觉不够用。现在系统里的智能算法就像给园区装了个"空间规划师",通过机器学习分析历史使用数据,再结合三维建模技术,能把每块区域的价值榨出汁儿来。举个真实案例,北京某物流园区用这套算法重新规划仓库,把货物存放密度提高了28%,光这一项每年就省下近百万租金成本。

这算法可不是只会算数,它还能玩"排列组合"。比如写字楼的会议室预约系统,通过分析各部门开会时间规律,自动推荐最优时段组合,把原本每天闲置4小时的会议室利用率拉高到92%。更绝的是停车位管理,系统能根据企业员工通勤数据预测车位需求,动态调整访客停车区域,让早高峰找车位的糟心事减少一大半。

这套智能分析的核心在于"动态适配",就像乐高积木能随时重组。系统每15分钟刷新一次空间使用热力图,哪层办公区工位空置率超过20%,马上提醒物业调整租赁策略;发现某楼层茶水间总是排队,立刻建议行政部增设简易咖啡角。苏州工业园有家企业把算法用在实验室排班上,不同科研团队能像拼图一样无缝衔接使用设备,研发效率直接蹿升35%。

说到实际效果,上海某科技园去年上线这套系统后,硬是把20万平的园区"变"出6万平可用空间。秘诀在于算法能识别出那些"看不见的角落"——比如楼宇间的连廊改造成共享办公区,地下车库通风井周边开发成迷你仓储间。这些空间改造建议可不是拍脑袋想的,都是算法结合人流热力、安全规范、租金回报率等18个维度算出来的最优解。

现在连招商部门都抢着用这功能,输入企业行业类型和办公需求,算法秒级生成定制化空间方案。想招直播电商?系统自动推荐挑高6米的loft空间;瞄准生物医药企业?马上匹配带独立废液处理间的实验室楼层。这套空间魔术不仅让招商成功率涨了四成,还帮园区每年多收15%的租金溢价。

在智慧园区管理系统里,缩短决策响应时间的关键在于打通数据孤岛并建立智能反馈机制。系统通过物联网设备实时采集设备状态、人流密度、能耗波动等20余类运营数据,配合AI算法自动生成风险预警与优化建议。例如当某区域用电量异常激增时,平台会在5分钟内推送报警信息至管理终端,同步提供关联设备的运行参数对比分析,让运维团队能快速锁定故障源头。

这套机制的实际价值在招商场景中尤为明显。传统模式下,客户从提交租赁需求到完成合同签订平均耗时7-10天,现在系统通过电子合同模块自动匹配房源信息、生成个性化报价方案,结合审批流程自动化工具,将整体周期压缩至48小时内。某物流园区应用后,季度签约效率提升37%,空置率同比下降12个百分点。

更智能的是决策支持系统的预测能力。基于历史运营数据和机器学习模型,平台能提前预判设备维护周期、租约到期续约概率等关键节点,主动推送待办事项清单。某产业园案例显示,通过这种预判式管理,突发性设备故障处理响应时间从平均42小时缩短至15小时,年度运维成本降低19%。这种将被动应对转化为主动干预的模式,正在重新定义园区管理的效率标准。

移动端的深度整合进一步加速了决策流程。管理人员通过手机App可实时查看3D可视化数据看板,远程审批工单时能直接调取设备监控画面,遇到突发事件甚至能启动预设应急预案。实际测试表明,这种移动化协同方式使跨部门协作效率提升30%,夜间值班人员处理常规问题的速度比过去快了两倍有余。

当园区管理者真正用上智慧园区管理系统,会发现那些曾经让人头疼的琐碎事务——比如合同签完找不着、设备坏了报修慢、电费账单算不明白——突然变得井井有条。这套系统就像给园区装上了“数字大脑”,把招商、租赁、物业这些原本各管一摊的部门串联成整体。某家物流园的实际案例显示,过去需要三天才能完成的工单派发,现在通过手机APP两分钟就能自动分配到维修师傅手里;而写字楼的物业经理再也不用抱着厚厚一摞表格核对租户信息,系统里的电子合同和实时数据看板让每月租金收缴效率直接翻倍。

更实在的是能耗监控带来的改变。北方某产业园冬季供暖费用曾占总运营成本的三成,接入智能监测模块后,系统自动识别出管道热量损耗过高的区域,结合温度传感器调整供热策略,单季度就省下15%的能源开支。这种看得见摸得着的收益,让越来越多园区开始重视数字化工具的实际价值。当然,系统的真正威力在于数据积累后的智能决策——当三年的租赁价格走势、空间使用热力图、设备故障记录都被算法分析过,管理者在调整租金策略或规划新建场地时,做出的判断明显更靠谱。

现在走进任何正在使用这类系统的园区,前台接待桌上可能还摆着老式登记本,但工作人员早就不在上面写字了。扫码进门、线上缴费、手机报修这些操作,租户自己用微信小程序就能搞定。这种改变不是简单地把纸质流程搬上电脑,而是重构了整个园区的运营逻辑——数据在流动中创造价值,效率在协同中持续提升,这才是智慧园区管理系统带给现代园区的真正礼物。

智慧园区管理系统能解决哪些管理痛点?

系统通过数字化整合,能一次性处理资产登记、合同审批、能耗监控等跨部门工作,避免传统模式下多系统切换导致的数据混乱和效率低下问题。

中小型园区部署这类系统成本高吗?

当前主流方案采用模块化设计,工业园、物流园等可根据实际需求选择租赁管理或能耗监控等核心模块,初期投入可比完整系统降低30%以上。

电子合同在租赁流程中真的具有法律效力吗?

系统内置的电子签章功能严格遵循《电子签名法》,公寓、写字楼等场景的租赁合同在线签署后自动存证,纠纷处理时可调取完整操作日志链。

如何保证能耗数据的准确性?

系统通过智能电表+物联网网关双通道采集,配合AI算法自动剔除异常数据,写字楼空调、产业园生产设备的能耗误差率可控制在15%以内。

老旧园区改造需要更换全部硬件吗?

80%的现有门禁、停车道闸等设备可通过协议转换器接入系统,物流园的车辆识别系统改造通常3个工作日内即可完成数据对接。

招商信息更新滞后怎么办?

协同平台支持PC端与移动端同步操作,产业园的空置房源信息修改后,10分钟内自动同步至所有合作中介平台及官网展示页面。

遇到突发安全事件系统如何响应?

当公寓烟感报警或园区周界入侵时,系统会同时触发工单派发、应急通道开启、负责人短信通知三重机制,平均响应速度比人工处理快6倍。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用