智慧园区生态体系的构建就像给传统园区装上“数字大脑”——通过物联网、5G、AIoT等技术,把原本孤立的设备、系统、服务串联成有机整体。想象一下,写字楼的空调能根据人流量自动调节温度,厂区的设备故障会提前预警,公寓的门禁刷脸就能通行……这些场景的实现,都离不开底层技术架构的支撑。

当前智慧园区的升级主要围绕三个方向展开:

园区管理者可优先从能耗监控、智能停车等高频需求切入,逐步扩展至招商管理、电子合同等增值服务,避免一次性投入过大。

| 关键模块 | 技术应用 | 典型场景覆盖 | 核心功能实现 |

|---|---|---|---|

| 基础设施层 | 5G基站/物联网传感器部署 | 全园区 | 数据采集与传输 |

| 平台支撑层 | 数据中台/AIoT系统 | 设备管理/能耗分析 | 数据整合与智能决策 |

| 应用服务层 | 电子合同/租赁管理系统 | 招商/物业管理 | 业务流程线上化 |

比如物流园区通过部署温湿度传感器+AI预警系统,生鲜仓储损耗率降低了23%;而采用电子合同后,某产业园的招商签约周期从平均5天缩短至2小时。这些实践表明,智慧化改造不是单纯的技术堆砌,更需要与运营需求深度结合。

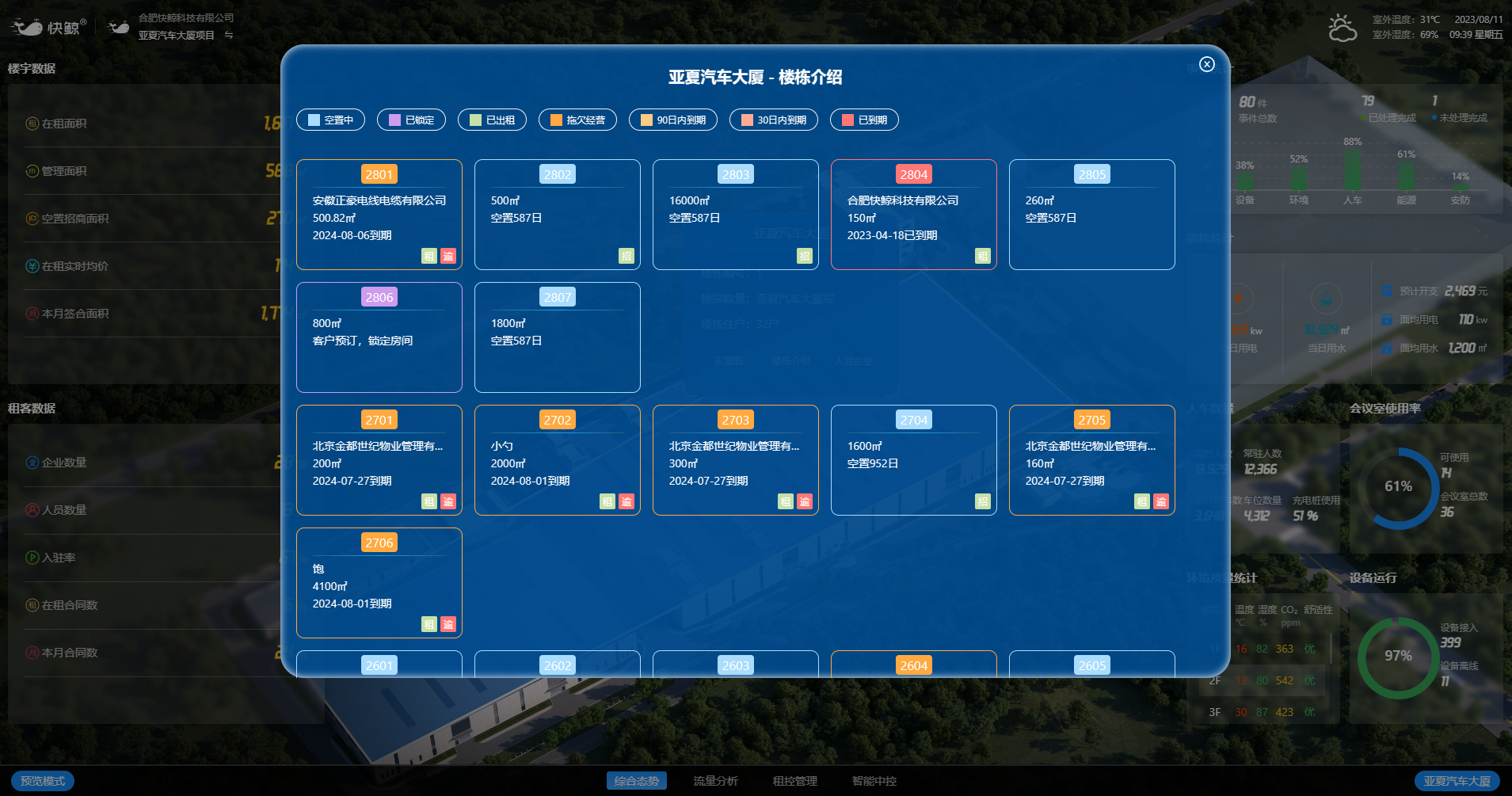

智慧园区的核心在于打造一个"会思考、能呼吸"的生态系统。通过物联网传感器和5G网络的全域覆盖,工业园区的设备运行数据、写字楼的能耗信息、物流园区的车辆轨迹都能实时互联。比如在科技园区,智能电表与空调系统自动联动,根据人流量调节温度;在生物医药园区,温湿度传感器与实验室设备形成智能闭环,保障研发环境稳定。这种万物互联的底座,让招商管理系统能动态展示空置厂房数据,物业平台可自动派发设备维修工单,电子合同系统也能根据租赁情况生成智能提醒。当园区里的电梯、门禁、充电桩都变成数据节点,资产管理就实现了从"人工巡检"到"智能预警"的跨越,真正构建起有生命力的数字生态。

当智能门禁自动识别车牌抬杆时,当仓库货架主动上报库存余量时,这些场景背后正是物联网与5G的化学反应在发挥作用。在物流园区,5G网络支撑着每平方米超过50个传感设备的实时数据传输,让堆垛机与AGV小车的位置误差控制在厘米级;在产业园区,搭载5G模组的温湿度传感器能每30秒更新一次数据,配合AI算法自动调节新风系统。这种技术组合不仅让设备"会说话",更让数据"跑得快"——某科技园实测显示,5G+物联网使设备响应速度提升3倍,运维成本降低40%。比如某汽车零部件厂区,通过5G专网连接2000多个生产监测点,成功将设备故障预警时间从小时级缩短至分钟级。这种深度融合正在重塑园区运营模式,让每个配电箱、每部电梯都变成数据节点,编织出覆盖全场景的智能感知网络。

在智慧园区建设中,AIoT系统的部署就像给不同场景装上"智能大脑"。写字楼里,通过物联网传感器实时监测空调能耗,配合人脸识别门禁自动调节照明;厂区生产线接入5G网络后,设备运行数据秒级上传,异常情况触发预警通知;物流园区用上智能地磅和车牌识别,货车进出效率提升30%以上。这些设备就像会说话的"电子员工",把温度、能耗、设备状态等数据源源不断传回管理平台。更妙的是,公寓里的智能水电表能自动生成账单,租户用手机就能完成缴费,物业人员再也不用挨家挨户抄表。这种"一网通管"的模式,让园区管理者在电脑前就能掌握每个角落的动态,就像拥有了"千里眼"和"顺风耳"。不同场景的智能设备相互联动,为后续的数据分析和决策提供扎实基础。

数据中台就像园区的"智能大脑",把分散在门禁系统、能耗监测、停车管理里的数据都归拢到一块儿。比如物流园每天产生的仓储数据、产业园的招商签约信息,通过数据清洗工具自动分类整理,形成统一的数据仓库。这套架构最大的好处是能实时分析园区运营情况——上周写字楼电梯使用率突然下降,系统马上就能发现是不是楼层空置率出了问题。

实际操作中,数据中台通常分三层搭建:底层用物联网设备采集实时数据,中间层通过5G网络高速传输,最上层用可视化看板展示分析结果。某科技园区就靠这个架构,把原本需要3天整理的招商报表缩短到2小时生成。更厉害的是,这套系统还能和电子合同平台打通,自动抓取租赁合同的押金、租期等关键信息,避免人工录入出错。

现在很多园区头疼的数据"孤岛"问题,用数据中台就能解决。比如把公寓的智能电表数据和物业缴费系统联动,发现哪户用电异常但没缴物业费,马上触发预警。这种设计不仅让管理更精细,还能为后续的能耗优化提供数据支撑,可以说是智慧园区升级的必备基建。

在智慧园区运营中,电费开支往往占整体成本的30%以上。通过部署智能能耗管理系统,园区管理者能实时监控空调、照明、电梯等高耗能设备的运行状态。比如某物流园区在仓库顶棚安装光照传感器后,结合天气数据自动调节室内灯光亮度,单月节电率就达到18%。这套系统还能通过AI算法预测设备故障风险——当中央空调压缩机出现异常振动时,平台会提前3天推送维护预警,避免设备宕机导致的能源浪费。

更精细化的管理体现在分户计量功能上。对于出租率高的写字楼,智能电表能按楼层甚至房间生成用电报告,帮助物业快速定位超标准耗电的租户。某科技产业园通过这套方案,在招商时推出"绿色用电返现计划",对月均能耗低于行业基准的企业给予租金折扣,既降低运营成本又提升了园区环保形象。

数据中台在这里扮演着"智慧大脑"的角色。它把分散的能耗数据与气象信息、设备台账、人员动线等多元数据融合分析,自动生成优化建议。例如根据会议室预约情况动态调节新风系统功率,或在非高峰时段启动储能设备蓄电。这种动态调节模式让某工业园区的年度综合能耗同比下降了23%,相当于减少碳排放800吨。

智慧园区的生态协同就像搭积木,关键要让不同模块真正"活"起来。通过物联网设备实时采集楼宇能耗、停车位状态、安防数据,再结合5G网络的高速传输,园区管理者能像指挥交响乐团那样协调各环节。比如某科技园区在招商环节就联动物业系统,租户签约电子合同后,门禁权限、车位分配、能耗配额自动同步生效,省去重复对接的麻烦。

更聪明的玩法是搭建"数据交换集市",让入驻企业的仓储系统、物流平台与园区管理后台打通。当物流公司需要临时增派车辆时,园区能自动调整停车场通行规则;制造企业订单量激增时,智能电表会动态调节供电方案。这种"你中有我,我中有你"的协作模式,正通过区块链智能合约变得可追溯、更可信。

值得关注的是,不少园区开始引入"绿色积分"机制。企业如果超额完成节水节电目标,积累的环保积分可兑换广告位租赁折扣或优先活动场地使用权。这种看得见的利益绑定,让节能减排从强制要求变成主动参与的生态游戏,租户和物业真正成了并肩作战的队友。

智慧园区的可持续发展需要从能源管理、资源循环、智能监测三个维度切入。通过部署光伏发电、地源热泵等清洁能源设施,园区能有效降低30%以上的碳排放量,比如某物流园在屋顶铺设太阳能板后,年发电量可满足园区30%的照明需求。资源循环方面,智能垃圾分类系统与再生水处理设备的组合应用,让某工业园区的废弃物再利用率提升至75%,雨水回收系统每年还能节省近万吨用水成本。借助物联网传感器网络,管理者可实时监测楼宇能耗、空气质量等20余项指标,当某写字楼空调系统出现异常耗电时,系统会自动触发优化方案,单次调整就能减少15%的能源浪费。这种动态管理模式配合数据分析平台,能帮助不同园区建立个性化的碳足迹追踪模型,逐步实现从"达标排放"到"零碳运营"的跨越。值得注意的是,可持续发展并非单点突破,而是需要物业方、入驻企业、技术供应商形成协同网络,通过定期共享能耗数据、联合开展环保培训等方式,共同推进绿色生态体系的迭代升级。

对于老园区来说,数字化转型就像给旧机器装上新引擎。第一步得从基础设施下手,给楼宇装上物联网传感器和5G网络,让空调、电梯这些设备能实时"说话"。比如某物流园在仓库顶棚加装温湿度探头后,冷库能耗直接降了18%。第二步要打通管理系统,把招商、物业、合同这些模块搬到线上——电子合同上线后,某产业园的租赁签约周期从7天缩短到2小时。更重要的是建立数据驾驶舱,把停车流量、能耗曲线这些信息变成决策依据,就像给园区管理者配了"智能望远镜"。这种转型不是推翻重建,而是用数字技术给老园区做"微创手术",既保留原有肌理,又为生态协同和可持续发展铺好路基。

智慧园区生态体系的构建不是简单的技术堆砌,而是通过物联网、5G和AIoT技术的有机融合,让园区真正"活"起来。当写字楼的空调能根据人流自动调节温度,厂区的设备会主动报告故障隐患,物流园的货车进出效率提升30%,这些看得见的变化正在重新定义园区的价值。数据中台就像园区的"智慧大脑",把分散的能耗、安防、租赁信息变成可操作的决策依据,而电子合同这类工具的应用,则让招商、物业这些传统业务环节跑出了数字化加速度。未来园区的竞争力,就藏在每个智能电表的数据波动里,在每份线上签约的电子凭证中,更在管理者用科技连接人、设备、空间的创新思维里。

智慧园区建设会不会影响现有业务运转?

智慧化改造通常采用分阶段部署模式,核心系统支持热切换技术。比如某物流园在升级门禁系统时,通过双通道并行测试,确保货车进出效率不受影响。

中小型园区有没有必要做智能升级?

20亩规模的科创园案例显示,部署电子合同系统后招商周期缩短40%,智能水电表使能耗成本直降18%。系统投入成本可在12-18个月内通过效率提升收回。

物联网设备维护会不会很麻烦?

主流AIoT平台已实现远程运维,某产业园通过预测性维护模块,设备故障率降低65%。运维人员通过手机App就能完成80%的常规检测工作。

数据中台会不会泄露企业隐私?

采用区块链存证+权限分级设计,某写字楼租户合同数据实现“一企一密”。第三方审计报告显示,数据泄露风险比传统管理模式降低90%。

老旧园区改造需要哪些基础条件?

某1980年代建成的工业园改造案例表明,只需预埋千兆光纤和供电线路,通过5G边缘计算网关就能支撑80%的智能应用,改造周期不超过45天。

电子合同在园区场景怎么用?

招商环节的电子签约使某产业园合同周转时间从7天压缩到2小时,租金催缴通知通过区块链存证发送,法律效力提升同时减少60%人工跟进工作量。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用