简单来说,智慧园区智能管理解决方案就像给园区装上了"聪明的大脑"。这套系统把物联网和人工智能技术拧成一股绳,让园区的楼宇、设备、能源、安防这些"零件"真正活起来。比如工业园区的空调能根据人流自动调节温度,物流园的照明系统会跟着货车进出情况开关,写字楼的电梯还能预测早晚高峰提前调度。更实在的是,这套方案能让园区的电费、水费这些"烧钱大户"现出原形——通过实时监控和数据分析,哪里浪费、哪里能省都看得清清楚楚。举个直观例子,某个科技园区用了这套系统后,光是空调能耗就砍掉了四分之一,保安巡逻路线也缩短了40%。这些变化背后,其实是设备监测、数据互通、智能决策这些技术模块在悄悄发力,把原本零散的管理动作串成一条高效运转的链条。值得关注的是,不同类型的园区都能找到自己的打开方式:物流基地重点优化车辆调度,公寓楼聚焦门禁和公共设施管理,产业园则更看重企业服务对接,真正实现"一套系统,千面应用"。

当园区里的每个设备都学会"说话",管理方式就彻底变了样。物联网技术像一张无形的网,把门禁、电梯、空调这些"哑巴设备"全部连接上网。AI则像园区里不知疲倦的超级管家,24小时盯着设备传回的海量数据。比如某科技园区给2000多个传感器装上"大脑"后,空调能根据会议室预约情况自动调温,路灯会跟着人流密度调节亮度,连地下车库都学会了"见车开灯"的省电妙招。

园区管理者要注意,选择设备时优先考虑支持标准通信协议的型号,这就像给不同品牌的设备装上"普通话翻译器",后续系统对接能省下大把调试时间。

这种技术融合带来的不只是便利,更创造了持续进化的可能。通过机器学习算法,系统会记住每天早高峰电梯的拥挤规律,自动调整运行策略;安防摄像头能分辨快递员和陌生访客的不同行为模式,把误报率压到千分之三以下。最妙的是,这些智能决策不需要人工编程规则,而是系统在真实场景中"自学成才"。

通过物联网与AI的"黄金组合",园区管理正在从"人盯设备"转向"系统看数据"。某物流园区实施这套方案后,光是设备故障预警准确率就提升76%,相当于给每台机器配了贴身保健医生。这种技术融合不是简单的1+1,而是让整个园区拥有了会思考、能进化的数字神经网络。

园区里的灯光忽明忽暗?空调总在空房间呼呼作响?这些场景在智慧园区将成为历史。通过部署3000+物联网设备与传感器网络,园区就像装上"智能神经",每个角落的运行状态都被实时捕捉。

举个具体例子:当会议室红外感应到人员离场,灯光和投影仪会在30秒内自动关闭;电梯系统根据早高峰人流数据,提前将6部电梯中的4部调度至1楼待命;连垃圾桶都能通过重量传感器"汇报"装载量,保洁人员再也不用逐个开盖检查。

更贴心的是,物业人员通过手机App就能远程操作设备。上周暴雨预警刚发布,某物流园区值班员躺在家里就完成了200个仓库卷帘门的关闭指令,避免了数万元货品损失。

| 控制场景 | 传统方式 | 智能控制方式 | 效率提升 |

|---|---|---|---|

| 照明系统 | 手动开关/定时器 | 人流感应+日光补偿调节 | 65% |

| 空调机组 | 固定温度运行 | 分时段+区域温控策略 | 40% |

| 停车场管理 | 人工引导+刷卡 | 车牌识别+智能引导系统 | 80% |

| 设备检修 | 定期巡检 | 震动传感器预警+自动派单 | 70% |

这套系统最妙的是"学习能力"。某科技园的中央空调经过3个月数据积累,已经能预判每周三下午2点创客空间必定爆满,提前15分钟就把那片区域的温度调到最舒适状态。这种润物细无声的智能服务,正在重新定义园区管理标准。

在园区日常运营中,电费账单总是让管理者头疼——空调温度调低一度可能多花几千块,设备待机耗电更是“隐形杀手”。智慧园区方案通过安装智能电表、温湿度传感器等物联网设备,实时采集每栋楼的用电曲线。比如物流园的分拣中心,系统会自动识别早晚高峰时段,结合天气数据动态调节照明亮度;写字楼的中央空调则根据会议室预约情况提前预冷,避免空转浪费。更有意思的是,管理后台会生成“能耗体检报告”,标红异常耗电设备,提醒物业优先更换老旧的冷冻水泵或电梯变频器。这种“用数据说话”的模式,让工业园每年省下15%-20%的能源开支,相当于给园区装上了智能电表+节能管家二合一的省钱神器。

在智慧园区的安全管理中,传统摄像头和门禁卡已不能满足复杂场景需求。通过将人脸识别系统、车牌识别设备与消防报警装置深度联动,当监控探头捕捉到异常闯入时,系统能自动触发门禁锁定并推送告警至中控平台。比如物流园区装卸区出现未授权车辆停留,高清摄像头立即联动道闸关闭,同时向值班人员发送车辆特征信息,实现30秒内的快速响应。这种多设备协同机制不仅减少60%的误报率,还能通过AI算法分析人员轨迹,自动生成重点区域的风险热力图。对于商办写字楼场景,访客预约系统与电梯控制系统打通,临时访客刷脸进入后,电梯自动停靠指定楼层,避免无关人员随意穿行。日常运维中,设备状态监测模块还能预测摄像头故障,提前安排维护时段,保障安防体系全天候稳定运行。

园区里的设备就像会"说话"的管家,从空调机组到电梯系统,每个设备都藏着运营的秘密。通过给设备装上物联网传感器,管理人员能随时查看实时运行数据——比如配电柜温度是否异常、水泵耗电量是否陡增,甚至能预测三个月后哪台电梯需要换零件。这套监测系统最厉害的是"全周期"跟踪,设备从安装调试到日常运行,再到维护保养,每个阶段的数据都会被记录分析。举个实际例子,某物流园的冷库压缩机出现轻微震动,系统提前三天发出预警,避免了价值百万元的冷链货物损失。通过长期积累设备运行数据,园区还能建立故障预测模型,把被动抢修变成主动维护,光是备件采购成本就能节省15%。这种全天候的"设备健康管理"模式,让园区管理者再也不用半夜接到设备报修电话了。

园区里空调、电梯、门禁等设备每天产生海量数据,但过去这些信息就像散落的拼图块互不关联。通过打通楼宇自控、能源计量、安防监控等12个核心系统,智慧管理平台能把设备运行参数、能耗曲线、人员动线等数据实时汇聚到统一界面。运维人员在办公室就能看到三维地图上跳动的设备状态指示灯,哪台空调制冷异常、哪个区域用电超负荷,大屏上都会用不同颜色预警。这种"一图统管"的模式让管理者对园区运行情况有了上帝视角,设备故障平均响应时间从4小时缩短到15分钟,真正把数据变成了会说话的运维指南。

智慧园区的智能管理系统就像给园区装了个"智能管家",把过去需要人工跑腿的活都变成了自动处理。通过实时监测空调、电梯等设备的运行状态,系统能自动调节温度、优化用电方案,光是电费这一块每年就能省下不少钱。比如某物流园接入智能平台后,设备故障率降低了40%,维修响应时间从2小时缩短到15分钟。管理人员在手机端就能查看整个园区的能耗曲线,发现哪栋楼用电异常,直接远程调整设备参数,再也不用大热天跑现场排查。这种"数据说话"的运维方式,让园区管理者能精准把控每分钱的去向,真正把钱花在刀刃上。

园区数字化转型可不是简单装几个摄像头或者App就能搞定的,得从"骨架"到"神经"层层改造。第一步得把基础设施的"数字底座"打扎实,比如给每栋楼装上物联网传感器,把电梯、空调这些设备都连上网。接着得搭建统一的数据中台,把能耗、安防、设备运行这些分散的数据串起来,就像给园区装了个会思考的大脑。

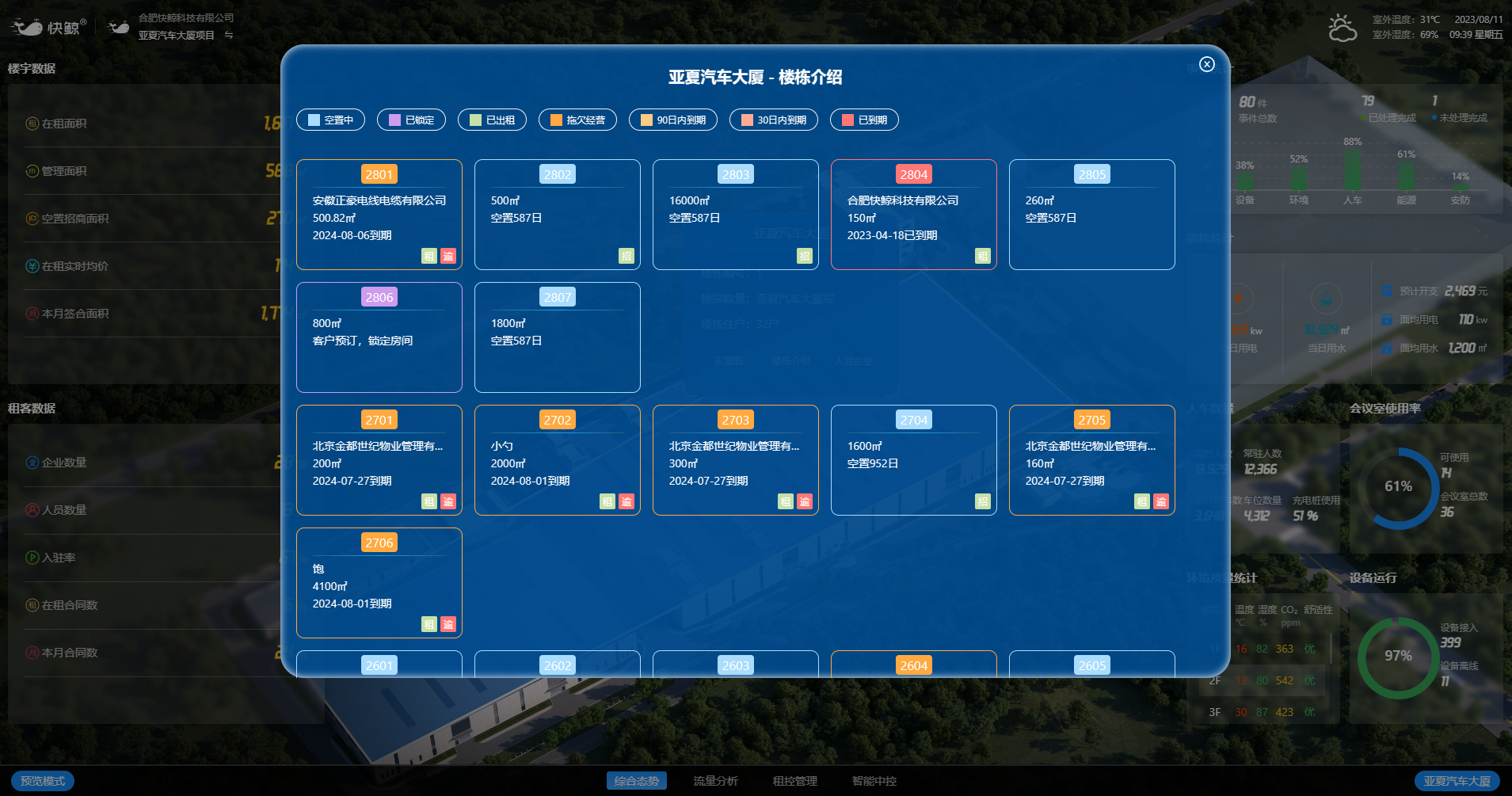

光有技术还不够,业务流程也得跟着升级。比如物业报修系统要能和设备监测平台联动,哪个空调出故障了系统自动派单,不用人工来回折腾。招商部门用上数字孪生技术,客户在手机上看3D园区模型就能选楼层、看实景。千万别忘了给员工培训,保洁大姐学会用智能工单系统,保安小哥习惯在数字大屏上巡逻,这转型才算真正落地。

最后得建立持续优化的机制,通过数据看板实时监测转型效果。哪栋楼用电量突然飙升,哪个区域的停车位周转率低,这些数据都能帮管理者及时调整策略。转型过程中建议先选几个场景试点,比如从智能停车和电子合同入手,见效快了再全面铺开,这样既稳妥又能让大伙儿看到实实在在的好处。

智慧园区智能管理方案带来的改变,就像给园区装上了一个会思考的"数字大脑"。通过物联网设备实时抓取楼宇温度、能耗数据,AI算法自动调节空调和照明,这种"让设备自己干活"的模式,让物业人员从重复性操作中解放出来。当安防摄像头识别到异常人员轨迹时,系统秒级联动门禁和巡逻机器人,这种"手脚并用"的防护网,比单纯靠保安盯屏幕更靠谱。

数据显示,采用这套方案的企业平均省下三成运维开支——空调不用再24小时全开,电梯能根据人流自动调度,连设备检修都能预测故障时间。更关键的是,所有数据都集中在可视化大屏上,招商团队能拿着实时空置率谈客户,财务部门对着能耗曲线优化预算,这种"一屏管全局"的方式,让园区管理真正实现了从"人盯事"到"数管事"的升级。

智慧园区解决方案会不会增加管理成本?

实际应用中,系统通过自动化运维能降低30%人工巡检频率,长期来看可减少综合成本。

老旧园区改造需要停运吗?

采用模块化设计,可边运营边升级,比如先部署能耗监测模块,再逐步扩展安防联动功能。

数据互通会不会泄露园区信息?

系统支持私有云部署,结合权限分级管理,关键数据采用国密算法加密传输。

非技术团队能操作管理平台吗?

可视化后台提供“设备健康度评分”“能耗趋势热力图”等直观图表,点击即可生成运维工单。

不同品牌设备能接入系统吗?

方案兼容Modbus、BACnet等20+工业协议,空调、电梯、门禁等95%常见设备可直接对接。

遇到突发故障怎么办?

AI算法实时分析设备运行数据,提前48小时预警潜在问题,并自动推送维修方案至工程师手机端。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用