当写字楼的电梯学会"看人下菜碟",购物中心的空调能预判客流自动调节温度,智慧楼宇正在用技术重新定义空间价值。从技术架构到场景落地,这场智能升级不是简单的设备堆砌,而是通过物联网感知终端、AI分析引擎、云端数据平台的三层架构,让楼宇真正具备"感知-决策-执行"闭环能力。

某头部物业集团技术负责人指出:"智慧化改造应从核心痛点切入,比如商业综合体可优先部署客流热力分析系统,工业园则需强化设备预测性维护能力。"

在具体实施路径上,写字楼可构建智能会议预约系统联动照明空调,购物中心通过AI摄像头实现客流动线优化,公寓场景则侧重智能门锁与能耗监测的融合应用。这种模块化部署策略既能保证升级效果,又能控制初期投入成本。值得关注的是,2023年行业报告显示,完成智能化改造的楼宇平均节能率达28%,设备故障响应速度提升60%以上,验证了技术落地的实际效益。

如果把智慧楼宇比作人体,技术架构就是支撑整个系统的"骨骼"和"神经网络"。这个架构通常由三个核心层组成:最底层是物联网感知层,就像遍布全身的触觉神经,通过智能电表、温湿度传感器、摄像头等500+种终端设备实时采集楼宇数据;中间层是数据传输层,依托5G网络和边缘计算网关,确保每秒处理2000+条设备信号;最顶层则是AI决策层,通过建筑信息模型(BIM)与大数据分析平台,实现楼宇的"自主思考"。

| 架构层级 | 传统楼宇配置 | 智能升级方案 |

|---|---|---|

| 感知层 | 独立传感器 | 多协议融合物联网终端 |

| 传输层 | 有线网络布线 | 5G+WiFi6双通道传输 |

| 分析层 | 人工报表统计 | 数字孪生实时可视化平台 |

在物流园区场景中,这种架构让仓库温度控制精度提升60%,设备异常响应时间从小时级缩短至秒级。写字楼的电梯调度系统通过AI算法优化,高峰期候梯时间减少40%——这些改变都源于技术架构的底层重构。说白了,智慧楼宇不是简单堆砌智能设备,而是通过科学的架构设计,让冷冰冰的钢筋混凝土真正"活"过来。

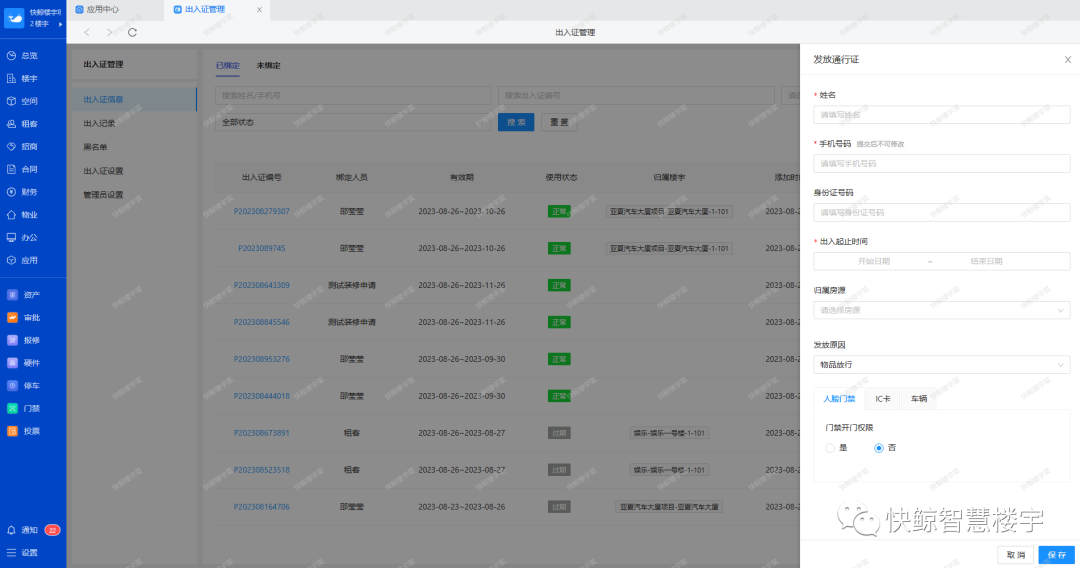

从工业园区到高端写字楼,智慧楼宇的智能升级方案正根据不同业态"量身定制"。在物流园区,物联网传感器实时监测仓库温湿度,配合AI算法自动调节空调系统,让生鲜仓储损耗降低23%;写字楼里,人脸识别闸机与智能停车系统联动,早高峰通行效率提升40%,员工上班迟到率下降近六成。购物中心则通过热力感应摄像头分析客流轨迹,动态调整店铺照明与空调,单月节能费用最高节省18万元。公寓场景中,智能水电表与移动端结合,租户用手机就能完成费用缴纳、报修申请,物业工单处理效率提升3倍以上。这些场景化方案的核心在于数字化平台的数据贯通——设备运行状态、能源消耗曲线、安防报警记录在统一看板实时呈现,管理者通过一部手机就能掌控全局。值得注意的是,电子合同系统的深度集成让招商签约周期从平均7天缩短至8小时,合同归档准确率达到99.7%,真正实现了"签约即上架"的高效运营模式。

智慧楼宇的"神经末梢"正通过物联网技术延伸到每个角落。在写字楼场景中,成千上万的传感器就像建筑的"感知细胞",实时采集着空调温度、电梯运行、门禁状态等20余类设备数据。这些数据通过5G网络汇聚到AI中枢,结合机器学习算法,能精准识别出设备异常状态——比如通过震动频率分析电梯轴承磨损程度,提前两周发出维保预警。

在工业园区场景,AI视觉系统与物联网的结合更具实战价值。摄像头捕捉的物流车辆进出画面,经边缘计算设备即时处理后,可自动识别车牌并关联预约系统。当发现未登记车辆时,系统不仅会触发道闸关闭,还会同步推送告警至安防中控台。这种"感知-分析-响应"的闭环机制,让厂区安全管理效率提升60%以上。

更精妙的应用发生在能耗管理环节。物联传感器监测到会议室人员离场后,AI会联动关闭照明并调节空调至节能模式。这种基于行为模式的智能调控,使得某科技园区实测节电率达18%。而在公寓场景,通过分析住户手机蓝牙信号强度,系统能自动调节公共区域照明亮度,既保证舒适度又避免能源浪费。

在深圳某工业园区的改造项目中,智慧楼宇系统通过安装2000余台智能电表与温控传感器,实现了用电数据的分钟级采集。系统自动识别出园区中央空调在非高峰时段仍保持满负荷运转的问题,经过算法优化后,空调能耗直接降低32%,每年节省电费超180万元。上海的某高端写字楼则采用光照联动方案——当会议室红外感应器监测到无人使用时,照明与新风系统自动进入休眠状态,单层楼宇月度能耗较改造前下降19%。更值得关注的是北京某青年公寓项目,通过接入气象预报数据与住户作息模型,热水供应系统能提前2小时预判需求峰值,在保证用水体验的同时减少锅炉空烧时长,燃气消耗量同比下降27%。这些案例证明,从设备监控到策略执行,能耗管理不再是"凭经验估算",而是真正实现了数据驱动的动态调节。

智慧楼宇的空调、电梯、配电柜等设备,就像人体的“器官”需要持续健康管理。从安装调试到报废淘汰,物联网传感器实时采集设备运行数据,结合AI算法做“体检报告”——比如某写字楼通过振动监测发现电梯轴承异常,提前2周安排维修,避免了停运损失。实际运行中,运维团队分三个阶段把关:采购期用数字孪生技术模拟设备性能,淘汰低效型号;使用期通过预测性维护降低故障率,某产业园中央空调系统维修成本直降40%;报废期自动生成设备残值评估,指导资源循环利用。说白了,设备从“生”到“死”都有数据记录,管理者在手机端就能看到每台设备的“年龄”“病史”和“用药方案”,寿命延长了20%,维修工单还能自动派发给最近的技术人员,效率翻倍不是问题。

现在的园区安防系统早就不是装几个摄像头那么简单了!通过物联网技术,门禁、监控、消防、停车等设备被打通成一张智能防护网。比如人脸识别闸机发现可疑人员时,系统会实时推送警报到中控大屏,同时自动调取周边5个摄像头跟踪画面,值班人员手机APP上还能收到定位信息。产业园里经常遇到的访客乱窜问题,通过电子围栏+移动侦测功能,只要有人跨入限制区域,广播系统就会自动播放警示语音。更厉害的是AI算法能识别烟雾形状和火焰颜色,比传统烟感器提前3-5分钟发现火情,还能联动排烟系统和消防通道门锁自动开启。某科技园区实测数据显示,这种立体化安防体系让安全隐患响应速度从平均8分钟缩短到90秒,设备故障率下降40%。对于物业管理方来说,所有设备运行状态在数字大屏上一目了然,维修工单还能自动派发给最近的工作人员,真正实现了从被动处置到主动预防的转变。

在智慧楼宇体系中,用户空间体验的优化直接关系到使用者的工作效率与生活舒适度。通过部署智能环境控制系统,写字楼的会议室能自动识别预约状态,实时调节灯光亮度和空调温度;公寓住户则可通过手机APP远程控制窗帘开合、家电启停,甚至根据个人习惯生成"回家模式"或"睡眠模式"。购物中心的导航屏结合AR技术,帮助消费者快速定位目标店铺,同时推送定制化促销信息。更值得关注的是,物联网传感器实时监测室内PM2.5、二氧化碳浓度等数据,当数值超标时自动启动新风系统,让工业园区的办公环境始终保持健康状态。这些升级不仅减少人工操作环节,还能通过数据分析不断优化空间配置——比如根据会议室使用频率调整开放时段,或是依据人流热力图优化商场动线设计。万达广场的实践数据显示,智能空间改造后用户满意度提升40%,设备误操作率下降65%,真正实现科技赋能与人性化服务的深度融合。

智慧楼宇的数字化平台就像给建筑装上了“智慧大脑”,通过集成能耗监测、设备状态、人员动线等20+类实时数据,让园区管理者在手机端就能掌控全局。以上海某科技园为例,平台上线后实现年节电率18%,设备故障响应时间从2小时缩短至15分钟。这种“数据跑腿”的模式,不仅让写字楼、物流园的日常管理效率提升40%,还能通过可视化报表自动生成能耗账单、维保记录,帮招商团队用数据说话吸引优质客户。

效益评估则像给智慧升级“算经济账”,某头部产业园采用动态成本模型测算发现:电子合同使租赁签约周期缩短60%,智能停车系统让车位周转率提升35%,这些细节累积起来,每年能为10万平米园区省下超200万元运营成本。更重要的是,平台积累的3年设备运行数据,还能反向指导空调、电梯等核心设备的预防性维护计划,真正把“花钱”的技术变成“赚钱”的工具。

要让智慧楼宇真正落地,首先得把技术框架搭明白。物联网设备就像楼宇的"神经末梢",从空调传感器到电梯状态监测器,实时采集运行数据;AI算法则扮演"大脑"角色,分析设备能耗规律、预测故障风险;大数据平台就是"记忆中枢",存储三年内的能耗曲线、设备维修记录。这三个技术模块配合,才能让写字楼空调自动调节温度、购物中心照明按人流密度调整亮度。

具体到不同场景,玩法也不一样。工业园区的重点在设备预测性维护,通过振动传感器提前14天发现空压机轴承磨损;物流园区则侧重仓储温湿度联动,当冷链区域温度异常时,系统自动启动备用制冷机组。更厉害的是跨系统协作——当安防摄像头捕捉到消防通道堵塞,不仅能推送告警给物业App,还会联动电子屏播放疏散提示,这种多系统"对话"能力,才是智慧升级的核心价值。

实际效果看得见摸得着。上海某甲级写字楼接入智能管理系统后,全年省下32%的空调用电量;深圳科技园通过设备健康度评分模型,把电梯故障率压到每月0.2次以下。这些数据都在后台大屏实时跳动,让管理者清楚看见每度电、每台设备的"数字孪生"。

智慧楼宇的智能升级正在为各类园区和商办空间带来实实在在的改变。无论是工业园的设备远程监控、物流园的车辆调度优化,还是写字楼的电子合同自动流转,物联网与大数据技术的融合让管理效率提升看得见摸得着。以某产业园区的实践为例,通过部署能耗管理系统,全年电费开支减少了18%,而智能安防平台的实时报警功能则将事故响应时间压缩到30秒以内。这种技术赋能的模式不仅降低了运营成本,更让租户感受到空调自动调节、停车位智能分配等细节服务带来的便利。随着AI算法在设备预测性维护中的应用,楼宇设施的使用寿命平均延长了20%,资产保值能力显著增强。数据显示,采用智慧化改造的园区平均招商周期缩短25%,租金溢价率提升12%,这说明数字化升级不仅是技术投入,更是长期竞争力的核心筹码。

智慧楼宇改造需要投入多少成本?

改造成本根据建筑体量和智能化等级浮动,中小型写字楼基础改造通常在30-50万元区间,含物联网传感器部署与基础管理平台搭建,投资回收期约2-3年。

老旧建筑能否升级为智慧楼宇?

完全可行。通过加装无线环境监测终端、AI摄像头等设备,结合云平台对既有电梯、空调系统进行数据采集,北京某1980年代办公楼改造后能耗降低26%。

智慧楼宇如何应对突发设备故障?

系统实时监测设备运行状态,上海某产业园通过AI预测模型提前7天识别中央空调压缩机异常,避免停机损失超80万元。

普通物业人员能否操作智能管理平台?

平台设计注重交互简化,重庆某物流园培训3天后,55岁保安可独立完成消防告警定位、能耗数据导出等高频操作。

智慧安防会泄露用户隐私吗?

采用边缘计算技术,杭州公寓项目的人脸数据在本地加密处理,云端仅存储行为分析结果,通过等保三级认证。

智能照明系统能省多少电费?

深圳某购物中心改造后,结合人体感应与自然光调节,公共区域照明电费同比下降41%,灯具寿命延长1.8倍。

电子合同怎么确保法律效力?

使用CFCA认证的区块链存证服务,广州产业园实现租赁合同在线签署,纠纷处理周期从28天缩短至5个工作日内。

智慧楼宇需要持续维护吗?

建议每年投入改造费用的8%-12%进行系统迭代,比如南京某科技园每季度更新AI算法模型,设备预警准确率提升至97%。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用