随着城市空间运营复杂度提升,传统园区管理逐渐暴露效率瓶颈。智慧园区解决方案通过物联网传感器、AI算法与云平台的深度联动,正在重塑写字楼、产业园、物流基地等场景的运营模式。以某科技园区实践为例,部署智能管理系统后,其设备故障响应时间从平均4小时缩短至15分钟,空间使用率提升52%,验证了技术赋能的可行性。

关键建议:园区运营方在规划初期需明确能耗、安防、设备管理等核心需求优先级,避免因功能堆砌导致系统冗余。

| 当前智慧园区的智能管控主要聚焦三大维度: | 管理场景 | 传统模式痛点 | 智慧方案价值 |

|---|---|---|---|

| 能耗监测 | 人工抄表误差率>8% | 实时监测精度达99.7% | |

| 安防联动 | 单一视频监控存在盲区 | 人脸识别+热力感应多重防护 | |

| 设备预警 | 故障被动响应成本高 | 预测性维护减少停机损失30% |

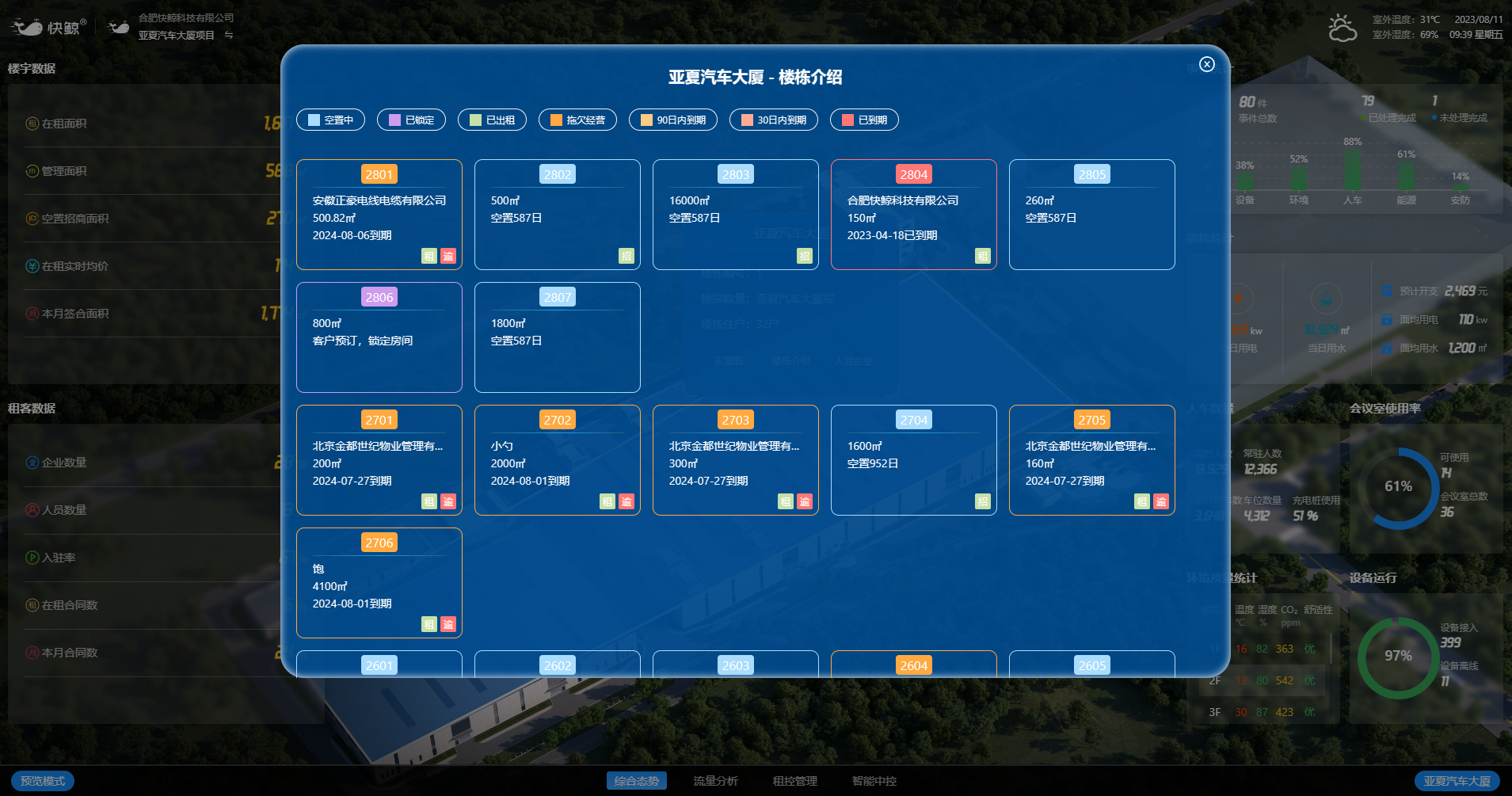

在公寓场景中,租户通过手机APP即可完成智能门锁授权、水电费缴纳等操作;物流园区则借助车牌识别系统实现车辆调度效率倍增。这种跨业态的数字化改造,不仅优化了人员配置结构,更通过数据沉淀为资产估值提供量化依据。例如上海某商务园区接入智能管理平台后,其招商周期缩短40%,租金溢价能力提升18%,展现出显著的商业价值。

走在现代园区的走廊里,你可能注意不到墙角的温湿度传感器,但办公室的空调永远保持在26℃的舒适温度;停车场看似普通的摄像头,其实正默默比对车牌信息防止陌生车辆闯入。这就是智慧园区解决方案带来的日常改变——通过物联网设备与AI算法的配合,让写字楼能自动调节照明亮度,物流园可实时追踪货物位置,公寓住户用手机就能远程控制门禁。以某科技产业园为例,部署智能管理系统后,物业人员发现每月能耗账单减少了18%,设备故障报修量下降40%,保安巡逻效率反而提升了三成。这种润物细无声的改造,正在让传统园区蜕变成会"思考"的智能空间。

当传统园区还在用人工登记访客信息时,智慧园区里的门禁系统已经能通过人脸识别自动放行。这种变化背后,正是物联网传感器与人工智能算法的深度结合。通过在电梯、空调、照明等设备部署智能终端,园区管理者能实时掌握设备运行状态——比如发现某层走廊的灯持续亮着却无人经过,系统就会自动发送关灯提醒。对于入驻企业来说,手机APP就能远程预约会议室、调节工位温度,这种"无感服务"让日常办公效率提升看得见摸得着。

更厉害的是,AIoT技术让不同场景产生联动效应。物流园区里货车进出时,地磅数据会同步上传到管理系统,结合仓库温湿度监测结果,自动生成最优装卸方案。产业园区的设备一旦出现异常振动,预警信号不仅会推送到工程师手机,还能联动关闭相关生产线,避免次生故障发生。这些实时采集的海量数据,经过AI模型分析后,正在为后续的能耗优化与空间规划提供精准决策依据。

在智慧园区的实际运营中,电费开支往往占到总成本的20%以上。通过部署物联网传感器与AI能耗分析系统,管理人员能实时掌握空调、照明、电梯等高耗能设备的运行状态。举个真实案例,某物流园区在接入智能电表后,系统自动识别出冷库压缩机在凌晨低负荷时段的无效运转,仅调整这一项策略就实现月度电费降低12%。更精细的优化体现在环境联动控制上——当光照传感器检测到自然光充足时,系统会自动调暗或关闭对应区域的灯光;温湿度传感器则能联动新风系统,在保证舒适度的前提下减少空调能耗。这种动态调节模式让某科技产业园全年能耗支出减少了28%,同时将设备使用寿命延长了15%以上。通过持续积累数据,平台还能生成用能趋势预测报告,为园区制定阶梯电价响应方案提供可靠依据。

智慧园区里安防系统的联动部署就像给整个空间装上"智能神经网"。通过物联网技术,门禁、监控摄像头、消防报警、周界防护等设备被打通成有机整体——当园区某个角落的烟感探测器触发警报,系统会立即调取附近3个摄像头画面,同步向中控室和安保人员手机推送定位信息。这种"1秒响应"机制在工业园设备间漏电、物流园货车剐蹭等突发事件中尤其关键。实际应用中,某科技产业园通过AI人脸识别+车牌识别双验证,将外来人员误入核心研发区的风险降低了82%,夜间巡逻人力成本节省了45%。更值得关注的是,系统还能结合不同业态特点灵活配置:写字楼可设置访客临时通行权限自动失效功能,公寓区则能通过异常行为分析预警独居老人安全状况。这种"主动防御"模式不仅让安全隐患无所遁形,还与能耗监测、设备预警等模块形成管理闭环,真正实现安全与效率的双重提升。

智慧园区里的电梯、空调机组这些设备就像会"说话"的管家,从安装调试到日常运行再到报废更新,每个阶段都有智能系统盯着。通过在设备上装振动传感器、温度监测仪这些小玩意,系统能实时捕捉到电机异响、管道渗漏这些肉眼看不见的问题。比方说中央空调压缩机轴承磨损时,监测数据会提前15天发出预警,维保人员带着配件上门处理,避免了停机检修造成的租户投诉。更厉害的是系统能算准设备"退休"时间,根据十年运行数据预测下个月水泵效率会跌破安全线,提醒物业在淡季安排更换,比过去被动维修省下30%的更换成本。这套预警机制就像给设备办了健康档案,什么时候该体检、什么时候要治疗都安排得明明白白,园区设备平均寿命能延长3-5年,突发故障率直降60%。

智慧园区的管理效率提升,关键在于让数据真正"活起来"。通过搭建统一的数字化管理平台,各类设备产生的运行数据、能耗曲线、人员动线等信息被打包整合,形成可视化的三维管理视图。在苏州某工业园的实际应用中,这套系统将原本分散在20多个子系统的数据集中呈现,管理人员通过手机端就能实时查看配电房负载状态、电梯运行轨迹等关键指标。例如,空调系统会根据人流量自动调整送风量,仅这一项就让夏季用电成本下降18%,相当于每天省下10个家庭的全年用电量。更重要的是,平台内置的智能算法能自动生成设备维护计划,当某台水泵的振动频率超过安全阈值时,系统不仅会触发预警,还会同步推送备件采购清单给采购部门,实现从发现问题到解决问题的闭环管理。这种"数据驱动决策"的模式,让北京某写字楼的设备报修响应时间从原来的4小时缩短至30分钟,有效避免了因设备故障导致的租金纠纷风险。

智慧园区解决方案正成为商业地产价值提升的"隐形推手"。通过楼宇自动化系统实时采集的客流动线、空间使用率等数据,资产管理方可以精准识别高价值区域。例如某科技园区的共享会议室通过智能预约系统,使闲置时段出租率提升37%,单平米年收益增加近200元。

更值得关注的是智能招商系统的应用场景。某物流园区利用AI算法分析企业纳税数据、行业匹配度等20余项指标,3个月内完成85%空置仓库的精准招商。电子合同在线签署功能则让租约办理时间从3天缩短至40分钟,这种"即时签约"能力在旺季能为业主多锁定15%的潜在客户。

设备维护成本的优化同样带来资产溢价空间。当空调机组出现异常振动时,预测性维护系统会在故障发生前72小时自动派单,这种主动维保模式使某写字楼设备寿命平均延长2.8年。能耗监测平台与照明系统的联动控制,更让商业综合体在保持舒适度的前提下,每年省下相当于6个标准游泳池容积的冷却用水。

这种数字化赋能使资产估值模型发生根本改变——某评估机构数据显示,接入智能管理平台的商业地产,其资本化率平均降低0.5个百分点,相当于资产价值提升8%-12%。当停车场能自动识别VIP客户车辆并引导至专属车位时,这种细节体验正在重构商业不动产的价值评判标准。

想让物流园、产业园、写字楼这些不同业态的园区实现统一管理?关键得靠一个能“听懂人话”的智能管控系统。比如物流园要管货车调度,写字楼得盯紧会议室预约,产业园需要监控生产线能耗——传统做法得配好几套系统,现在只需一个平台就能全搞定。这个框架就像给园区装了个“智慧大脑”,把租赁合同、设备报修、招商进度这些数据都打通,物业人员不用在Excel表格里来回切换,点开手机就能看到哪栋楼空置率超标、哪台电梯需要保养。

举个实际例子,某大型科技园区接入这套系统后,原本分散的停车场、充电桩、门禁设备都连上了网。租户用小程序能一键完成合同续签、费用缴纳,物业发现空调异常会自动派单给维修团队,招商部门还能根据实时数据调整租金策略。这种“一个平台管所有”的模式,不仅让管理效率翻倍,连水电费都能省下两成——毕竟系统比人更擅长发现凌晨两点还亮着灯的办公室。

经过多个智慧园区项目的落地验证,以物联网与AI为核心的智能管理方案正在重塑商业空间的价值链。当写字楼的电梯能自动调度高峰人流,当物流园区的冷库温度异常会触发实时告警,这些看似微小的改变背后,是运营效率与资产价值的双重提升。数据表明,采用智能能耗调控的产业园全年电费支出降低18%-22%,而集成电子合同系统的租赁管理模块使招商签约周期缩短40%以上。

这种技术革新带来的不仅是管理工具升级,更是运营思维的转变。通过实时数据看板,物业团队能精准定位设备维护盲区;借助AI预警模型,厂区管理者可在设备故障前72小时启动预防性维护。从北京CBD的5A写字楼到长三角的智能制造园区,多业态场景验证了同一逻辑:数字化不是选择题,而是空间资产在存量时代保持竞争力的必修课。

智慧园区系统需要投入多少成本?

建设成本根据园区规模智能化程度浮动,中小型园区通常可在6-12个月内通过节能收益回收初期投入。

老旧园区改造必须更换全部设备吗?

现有设备70%以上可通过加装物联网网关实现连接,电梯、空调等核心设备才需升级智能终端。

系统断网后是否影响正常运营?

本地边缘计算节点可维持72小时基础功能运行,关键数据会在网络恢复后自动同步至云端。

物业管理团队需要专业技术人员吗?

系统提供可视化操作界面,普通物业人员经过3天培训即可掌握日常巡检、工单处理等基础操作。

不同业态数据会不会互相干扰?

平台采用多租户架构设计,写字楼、公寓、商业体等数据在权限管控下完全独立存储与展示。

电子合同法律效力如何保障?

系统对接公安部公民网络身份识别系统,采用区块链存证技术,已通过司法鉴定中心资质认证。

设备预警误报率高怎么办?

通过三个月数据训练期,AI算法准确率可达92%以上,支持人工标记反馈持续优化模型。

能耗优化效果能持续多久?

系统每季度自动生成能效分析报告,结合设备老化数据动态调整节能策略,确保长期效果稳定。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用