园区管理数字化增效策略的核心,在于用技术手段打通传统管理中的“信息孤岛”。通过物联网传感器实时采集设备运行、能耗数据,结合大数据分析平台,管理者能清晰掌握从招商入驻到设备报废的全周期动态。比如,某产业园接入智能水电表后,每月自动生成能耗报告,比人工抄表效率提升5倍以上。

小贴士:在选择数字化工具时,建议优先考虑能对接现有财务系统的解决方案,避免形成新的数据壁垒。

| 传统管理与数字化管理对比表 | 管理维度 | 传统模式 | 数字化模式 |

|---|---|---|---|

| 合同处理 | 纸质文档人工归档 | 电子合同自动分类存档 | |

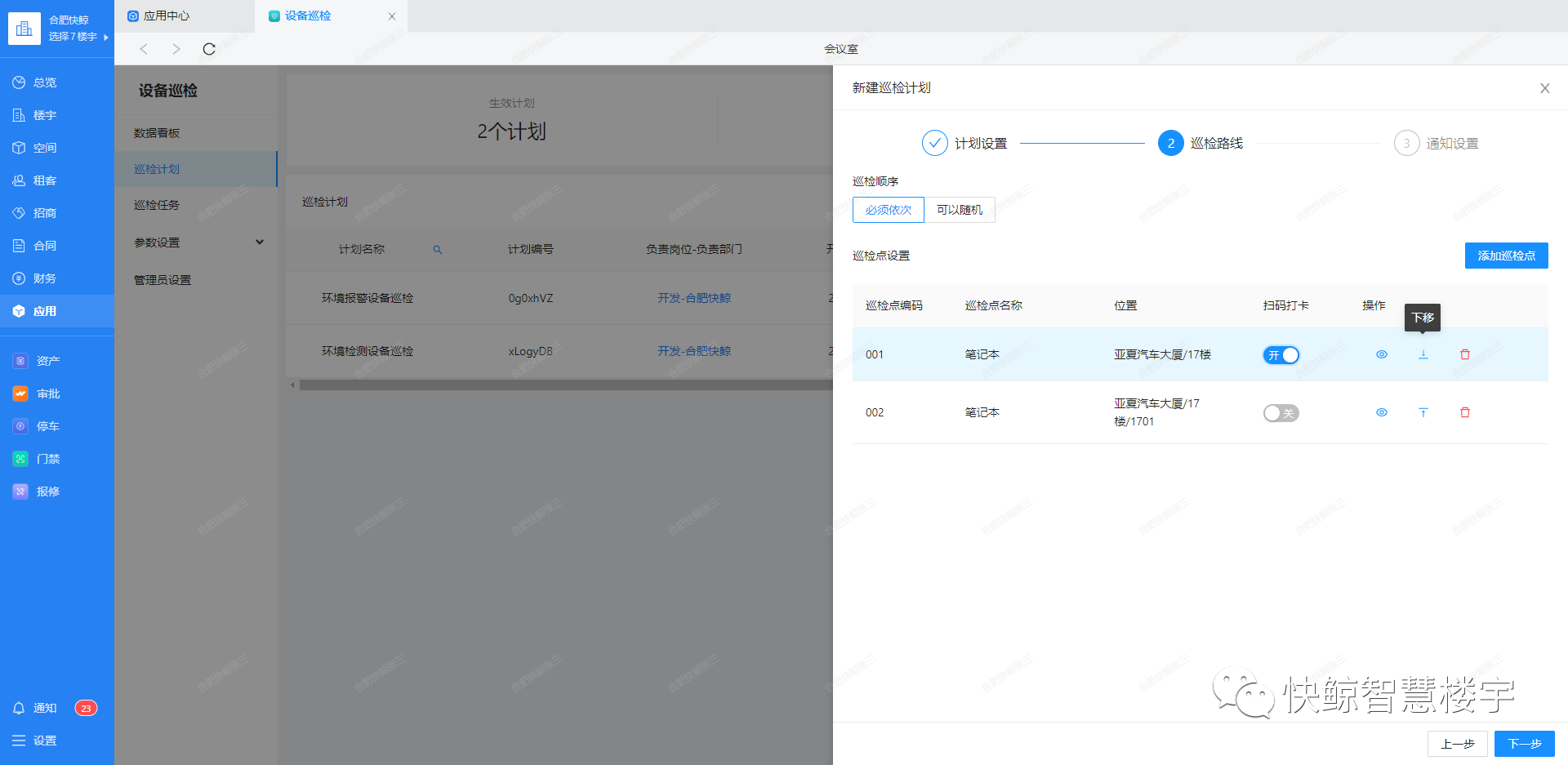

| 设备巡检 | 定期人工记录 | 传感器实时监测+AI预警 | |

| 收支核算 | 月度集中对账 | 自动生成日/周级报表 | |

| 空间利用率 | 人工估算 | 热力图可视化展示 |

具体来说,这种转型不仅改变了工作流程,更重构了管理逻辑。当租赁合同通过电子签章平台在线签署时,系统会自动关联对应的收费规则和物业工单,实现“签约即服务”的闭环。某物流园的实际案例显示,采用智能联动系统后,租金收缴周期从平均23天缩短至7天,空置率同比下降11%。这种转变让管理者从重复劳动中解放,将更多精力投入战略决策。

对于工业园、写字楼这类动辄数万平米的大型场所来说,数字化升级就像给园区装上了智慧大脑。通过给电梯、空调、门禁等设备装上传感器,管理者能实时掌握能耗波动、设备运行状态,甚至能预测哪个区域的照明系统下周可能出故障。这种物联网+大数据的组合拳,把原本分散的租赁系统、运维工单、财务报表全部打通——比如某家物流园就发现,当仓库租约到期前三个月自动触发设备检修任务,不仅减少了空置期,还让新入驻企业能"拎包入住"。更关键的是,这套模式在科技园区试用成功后,经过流程标准化改造,同样能复制到公寓楼或产业园区,真正实现"一次投入,处处见效"。

在园区里装几个传感器就能让管理变聪明?这事儿听起来简单却大有门道。现在不少写字楼和产业园都在电梯井、空调管道甚至垃圾桶旁悄悄装上物联网传感器,这些不起眼的小设备就像园区的"千里眼"。通过实时采集设备运行状态、环境温湿度甚至人流热力数据,管理人员坐在办公室就能看到哪台空调耗电异常、哪个会议室使用率不足。举个例子,上海某科技园在配电箱里加装监测模块后,系统自动发现三台老式风机每天多耗电200度,排查发现是皮带松动导致的效率下降,光是这个小改造一年就省下近十万电费。更厉害的是,摄像头结合AI算法能识别违规占道停车,物流园区里还能实时跟踪货车装卸进度,这些数据统统汇入后台形成动态监控地图。通过这种"电子巡逻",园区运维人员不用再抱着对讲机满场跑,有问题手机推送直接定位到具体设备,维修响应时间从原来的平均4小时缩短到90分钟以内。

如果把园区资产比作一棵树,全生命周期管理就是从播种到砍伐的完整培育过程。通过数字化手段建立资产台账,管理者能实时掌握每台空调的安装日期、每部电梯的维保记录,甚至每间办公室的租赁历史。比如杭州某科技园引入的智能系统,自动记录设备采购、安装调试、日常巡检、故障处理等20余项数据,维修响应速度提升40%。当租赁合同到期前三个月,系统会自动触发续约提醒并推送同地段租金参考值,配合电子合同在线签署功能,空置期平均缩短了18天。更关键的是,能耗数据与财务系统实时联动,发现某栋楼照明电费突增30%时,既触发设备检修工单,又同步生成成本异常预警——这种环环相扣的管理模式,正在让资产价值像滚雪球般持续累积。

租赁合同和财务流程的智能联动,就像给园区管理装上了"自动记账本"。通过电子合同系统与财务软件的深度对接,从签约到收款全程实现"数据不落地"。举个例子,当租户在线上签订电子租赁合同时,系统会自动生成租金账单并同步到财务模块,还能根据合同条款智能计算押金、物业费分摊等费用。这种"合同一动,账本就跟"的模式,让产业园、物流园的管理员再也不用担心漏记租金或者算错水电费。特别是对于管理上千个工位的写字楼来说,系统每月自动生成的催缴提醒和逾期预警功能,能把人工催款的效率提升至少40%。更妙的是,所有收支数据会实时汇总到可视化看板,管理者点开手机就能看到哪些楼层出租率高、哪些商户缴费及时,为调整招商策略提供精准依据。这种智能联动还能灵活适配不同场景,比如公寓的短租押金自动退还、产业园的阶梯式租金计算,都能通过预设规则轻松搞定,真正把财务人员从重复劳动中解放出来。

园区管理者每天面对成百上千条运营数据时,常常陷入“数据海洋”的困扰。通过部署可视化运营平台,管理人员能像看天气预报一样直观掌握园区动态——水电能耗曲线、车位实时使用率、租约到期预警等关键指标,全都变成色彩分明的数据看板。比如,某产业园在接入智能系统后,发现3号楼空调能耗异常升高,平台自动关联设备维保记录,快速定位到冷却塔滤网堵塞问题,节省了传统排查所需的3天时间。这种“一图看懂全局”的设计,让管理者动动手指就能对比不同楼栋的出租收益,甚至预测未来半年空置风险,决策效率提升40%以上。更重要的是,可视化平台将分散在Excel表格、纸质合同、维修工单里的信息整合成动态数据流,为调整租金策略、优化服务资源配置提供了精准依据。

园区运营中最怕的就是"看不见的坑"。通过物联网传感器和数据分析平台,管理者能像给园区装上"健康监测仪"——电梯运行数据异常时会触发维修工单,中央空调能耗突增15%就会收到优化提示。这套预警系统覆盖设备故障、合同逾期、收支异常等20多个风险场景,比如当某家企业电费连续3个月低于行业均值时,系统会自动提醒招商团队核查实际入驻情况。通过提前30天推送租约到期预警,某科技园区将续约空置期从平均45天压缩到7天,每年减少空置损失超80万元。更关键的是,这些预警规则能根据不同业态特点灵活配置,物流园关注货车月台使用率波动,写字楼重点监测公共区域能耗峰值,真正实现"哪里花钱多,就先管哪里"。

成熟的智慧园区方案就像可组装的"管理积木",不同业态只需像菜单式选择功能模块。比如物流园区重点接入车辆调度系统,产业园侧重企业服务门户,写字楼则优先部署智能门禁与能耗监控。通过建立标准化的设备接入协议、数据接口规范和管理流程模板,新项目上线周期能缩短40%以上。更值得一提的是,这种"即插即用"模式让老旧园区改造时,无需推翻原有系统就能嫁接智能分析、电子合同等新功能。当某园区验证了招商租赁联动策略的有效性,通过云端方案库同步更新,其他分园区次日就能直接启用优化版流程。通过这种方式,连锁型园区集团可实现跨区域管理标准的统一,同时保留15%的本地化调整空间,真正让成功经验变成可复制的数字资产。

传统园区资产周转慢的痛点,说白了就是"信息不透明"和"流程卡脖子"。数字化系统给资产装上了"透视眼",从招商、签约到退租全流程在线跑,哪个环节拖后腿一目了然。比如智能招商平台能自动推荐匹配的客户,租约到期前60天就启动预警,空置期从平均45天压到20天以内。有个实际案例是某科技园用了这套系统,出租率从78%飙升到93%,闲置仓库通过动态调价策略两个月就租出去了。更妙的是系统能预测租户续约概率,提前三个月准备替补方案,就像给资产周转上了双保险。设备维保也玩出新花样,电梯、空调这些大件什么时候该修、该换,系统算得比老师傅还准,停机时间直接砍半。这些数据还能变成"决策指南针",告诉管理者该重点维护哪类客户、调整哪些空间布局,工业园、物流园、写字楼都吃得开这套打法。

实践证明,园区管理数字化增效策略正在改变传统运营模式。当物联网传感器实时监控设备状态,大数据算法自动生成运营建议时,管理者能像看仪表盘一样掌握全局动态。租赁合同与财务系统智能联动后,原本需要三天处理的账单核对工作,现在只需点击按钮就能自动完成。更关键的是,这种标准化方案不仅能用在科技产业园,同样适配物流仓储基地或高端写字楼——就像搭积木一样,不同模块能按需组合出个性化方案。数据显示,采用该系统的园区平均缩短了20%的空置周期,设备故障响应速度提升40%,而这些改变最终都转化为了实实在在的资产增值。

园区数字化管理平台需要投入多少成本?

建设成本根据规模定制,中型园区通常30-50万元即可覆盖基础模块,后期运维费用仅为传统人工模式的60%,3年内可通过降本增效收回投资。

物联网设备能解决哪些运维难题?

通过传感器实时监测电梯、空调等设备运行状态,自动报警故障点位,减少70%人工巡检工作量,同时延长设备使用寿命15%以上。

数据安全如何保障?

系统采用银行级加密技术,所有操作记录上链存证,并设置分级权限管理,确保租户隐私与企业核心数据零泄露风险。

老旧园区改造是否适用这套方案?

支持分阶段升级,例如优先部署电子合同与财务联动模块,3个月内即可实现租金收缴效率提升40%,再逐步扩展设备监控功能。

风险预警机制具体如何运作?

系统自动分析租户缴费记录、能耗波动等数据,对空置率异常、设备超负荷运行等风险提前14天推送预警,帮助管理者制定应急预案。

电子合同比纸质合同有哪些优势?

线上签约可缩短招商周期50%,合同条款自动关联费用计算规则,减少人为操作失误,纠纷处理响应速度提升3倍。

标准化方案能快速复制到其他园区吗?

系统预设工业园、物流园等6类场景模板,80%功能可即插即用,剩余20%支持按招商策略、计费规则等个性化配置,1周内完成部署。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用