简单来说,智慧园区系统就像给园区装上了"数字大脑",让原本分散的运营环节实现智能联动。这套系统通过物联网设备实时采集建筑能耗、设备状态、人员流动等数据,结合三维可视化平台,管理者在指挥中心就能掌握园区"心跳"。比如某物流园上线系统后,不仅实现货车预约、仓库温湿度自动调节,还能预测设备故障风险,避免因冷库停机造成的货物损失。

运营小贴士:建议园区在部署系统时,优先建立统一的数据中台,避免后期出现"信息孤岛"。

| 核心模块 | 典型功能场景 | 技术支撑 |

|---|---|---|

| 资产管理 | 设备维修记录自动归档 | RFID+区块链存证 |

| 能耗优化 | 空调系统动态调温策略 | AI能耗预测模型 |

| 安全预警 | 消防通道占用实时监测 | 视频智能分析 |

| 租赁服务 | 电子合同自动生成 | 数字签名+模板引擎 |

从工业园区到商务写字楼,这套系统正在改变传统运营模式。通过打通招商管理、物业巡检、租户服务等业务流程,不仅降低20%以上人工巡检频次,还能自动生成运营日报——比如某科技园使用后,物业响应速度从平均45分钟缩短至8分钟。这种转型不是简单的设备升级,而是通过数据驱动重构园区运营生态。

智慧园区系统就像给园区装上了"数字大脑",最核心的部分由三层结构组成。最底层是物联网设备组成的"感知层",从智能门禁、能耗监测仪到消防传感器,这些硬件就像园区的"眼睛和手脚",实时采集门禁通行、水电用量、设备运行等数据。中间层的管理平台相当于"神经中枢",通过云计算和AI算法对数据进行清洗分析,把碎片化信息变成可操作的决策依据。最上层则是面向用户的业务应用模块,比如租户使用的在线缴费系统、物业人员操作的工单管理后台,不同角色都能在这个"数字驾驶舱"里找到所需功能。

这套架构最巧妙的是"积木式设计",每个园区都能按需组合功能模块。物流园可能重点加载车辆调度算法和仓储温控系统,写字楼则会强化会议室预约和电梯智能分流功能。通过统一的数据中台,招商部门的空置率看板、工程部的设备检修提醒、财务部的租金账单都能自动关联更新,彻底告别过去各个部门"数据孤岛"的状态。

想要让园区真正实现数智化转型,关键得找对升级的"路线图"。现在大多数园区都卡在传统管理模式里,比如用Excel登记设备信息、人工巡查抄电表,不仅效率低还容易出错。智慧园区系统给出的解决方案,其实就分三步走:第一步是建立统一数据池,把原本分散在物业、招商、工程等部门的数据全都打通;接着引入AI算法,让系统自动分析设备运行状态、租户缴费习惯这些关键信息;最后再根据分析结果调整运营流程,比如根据人流热力图动态调整保洁排班。

举个实际场景,工业园通过系统实时监控生产线用电量,发现某车间夜间空载耗电过高,系统直接推送节能方案给管理人员,一个月就能省下15%电费。物流园用这套系统后,车辆调度时间从平均30分钟缩短到8分钟,连装卸工都夸"现在不用满园区找空车位了"。这套升级路径最聪明的地方在于,既不用推翻原有管理架构,又能让每个岗位都感受到数字化带来的便利——就像给园区装了个会学习的"数字大脑",越用越懂怎么帮人省时省力。

智慧园区系统给资产管理带来的最大改变,就是让原本"看不见、摸不着"的设备设施变得透明可控。通过给每台空调、每部电梯甚至每个消防栓贴上专属的物联网标签,管理人员在电脑前就能掌握设备从采购安装、日常维保到报废更新的完整轨迹。比如北京某科技园引入这套系统后,配电房巡检效率提升60%,设备故障平均响应时间从4小时缩短到15分钟。系统还会根据设备使用年限自动推送维保建议,就像给园区资产配了个24小时在线的"健康管家"。更实用的是,当遇到设备更新时,系统能自动比对历史维修记录和能耗数据,帮管理者算清"修还是换"这笔经济账,让每分钱都花在刀刃上。

要真正管好园区里的电费水费账单,光靠人工抄表可不行。现在不少园区给配电房、空调机组装上智能电表和水流量传感器,后台系统能实时抓取每栋楼的能耗数据——哪个区域下午三点空调还开满档,哪层楼走廊灯亮到半夜,看得清清楚楚。有个物流园试过这套方案,发现仓库照明系统调成智能感应模式后,每月电费直接砍掉两成。更厉害的是用AI算法预测能耗高峰,比如提前把冷库温度在电价低的时段降得更低,等到用电高峰期就减少制冷量,这样一年能省下十几万电费。

园区里那些老旧的设备也别急着淘汰,加装设备状态监测模块才是关键。像中央空调的主机有没有漏氟、水泵轴承磨损程度如何,系统都能自动预警。有家产业园做过测试,把15台空调的维护周期从固定三个月改成按实际损耗提醒,不仅维修成本降了30%,设备寿命还延长了两年多。这套技术还能和租赁管理联动,租户退租时自动生成能耗结算单,再也不用为水电费扯皮了。

智慧园区里的安全风险预警就像给园区装了个24小时值班的"电子保安"。通过物联网传感器和AI算法,系统能实时监测消防通道堵塞、配电房温度异常、电梯突发故障等隐患。比如在物流园仓库,烟雾探测器一旦捕捉到火情苗头,不仅会触发声光警报,还会自动推送工单给值班人员,同步通知消防部门备案。

这套机制最实用的地方在于"提前发现不对劲"。公寓楼里的独居老人如果48小时未触发门禁,系统会主动联系物业上门查看;写字楼空调管道漏水时,传感器在形成积水前就定位渗漏点,避免泡坏楼下企业的办公设备。通过将安防摄像头、电子巡更记录、设备运行日志等数据打通,园区管理者能在后台看到风险热力图,哪里频繁出问题就优先安排检修。实测数据显示,这种主动预警模式能让安全隐患响应速度提升50%,把事故掐灭在萌芽阶段。

智慧园区系统打造的智能租赁网络,让找房、签约、缴费就像网购一样方便。租户通过手机就能查看园区实时房源,3D户型图配合VR看房功能,连空调出风口位置都能看得一清二楚。系统内置的智能匹配算法,根据企业规模、行业特性推荐最佳办公空间,物流企业能自动匹配带卸货平台的单位,文创公司则优先推送loft创意空间。

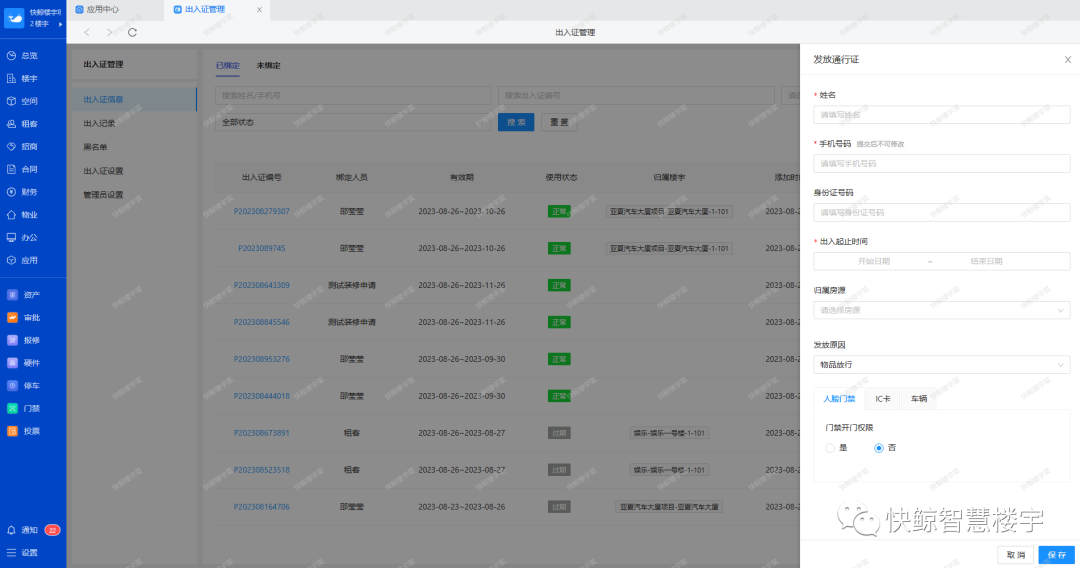

电子合同模块彻底告别纸质文件传递,从意向书到正式合约全程线上签署,合同到期前60天自动触发续约提醒。更贴心的是,租金结算接入银联商务系统,支持分账支付功能——物业费直接划转给运营方,押金自动存入监管账户,租户再也不用来回跑财务室。这套网络还能打通58同城、贝壳等多平台房源信息,园区空置率超过警戒值时,会自动启动跨平台推广策略,让招商人员坐在办公室就能收租客咨询。

当产业园遇上商业综合体,或者物流园与人才公寓"混搭"运营,这种看似跨界的组合其实藏着增效密码。智慧园区系统就像个智能调度员,把办公楼、商铺、仓储、公寓这些"八竿子打不着"的业态串成有机整体——共享停车位的办公楼租户能优先享受园区餐饮折扣,物流企业的仓储数据自动同步给入驻电商,公寓住户刷脸就能进入配套健身房。通过数字化管理后台,不同业态的招商进度、租金流水、设备使用率都变成可视化图表,运营方鼠标一点就能调配资源,比如把空置的会议室临时改成网红直播间,或是将仓储区闲置时段开放给创客团队当临时工作间。这种"拼积木式"的运营不仅让园区空间利用率提升三成,还催生出意想不到的商业模式,有个产业园甚至靠整合入驻企业的废料资源,发展出环保材料交易的新业务线。

在实际园区运营中,智慧系统就像给园区装上了"智能大脑"。通过物联网平台把楼宇设备、停车管理、环境监测等模块串联起来,管理人员在手机端就能实时查看空调运行状态、停车场空位数量,甚至能精确到某个会议室的温湿度调节。某科技产业园引入这套系统后,租户通过APP就能预约共享会议室、自助缴纳物业费,原本需要跑三趟的入驻手续现在线上20分钟搞定。

更关键的是系统打破了传统"信息孤岛",比如物流园的仓储数据和写字楼的招商数据被打通后,园区运营方发现下午3点快递高峰期时,写字楼电梯使用率骤降,于是调整了货运通道开放时间,整体通行效率提升30%。这种数据驱动的协同模式,让园区里的便利店、充电桩、快递柜等配套设施形成智能服务网络,租户手机点一点就能享受早餐配送、共享打印等12项增值服务。

通过搭建这样的数字化生态,不少园区实现了"管理成本降下去,服务品质提上来"的目标。例如深圳某产业园区将水电费抄表、设备巡检等重复性工作交给系统自动处理后,物业团队从15人精简到8人,省下的人力转而专注租户需求调研和个性化服务设计,租户续约率直接涨了18个百分点。这种看得见摸得着的改变,正是智慧园区系统带来的最直接价值。

当前阶段的实践数据表明,智慧园区系统的落地应用正从"技术验证期"向"价值释放期"跨越。通过深圳前海深港创新产业园的案例可以看到,整合了电子合同签约、智能门禁联动、租户信用评估的租赁服务网络,将招商流程缩短至3个工作日内完成。北京中关村科技园区的运营数据显示,结合AI能耗预测算法的中央空调系统,在夏季用电高峰时段的节能率稳定保持在22%以上。值得注意的是,随着5G边缘计算节点的部署加速,设备故障响应时间已压缩到15分钟内,这种实时化运维能力正在重塑园区安全管理标准。当物联网感知终端覆盖率达到75%以上时,资产盘点误差率可控制在0.3%以内,这对重资产型园区具有显著的降本增效作用。未来三年,随着数字孪生技术的成熟应用,更多园区将实现运营决策从"经验驱动"向"数据驱动"的实质性转变。

智慧园区系统适合老旧园区改造吗?

智慧园区系统支持模块化部署,老旧园区可通过分阶段升级实现数智化转型,现有设备通过智能网关接入平台,无需大规模基建改造。

能耗优化功能会增加管理成本吗?

系统通过智能传感器与算法自动调节照明、空调等设备运行参数,典型项目实测能耗成本降低25%-40%,3年内可收回智能化改造成本。

资产追踪需要更换现有标签吗?

系统兼容RFID、二维码、蓝牙信标等多种识别技术,既有资产标签可通过数据转换对接管理平台,实现新旧设备无缝衔接。

安全预警会不会产生误报?

系统采用多维度数据交叉验证机制,通过设备状态监测、环境参数分析、行为模式识别三重校验,误报率控制在0.3%以下。

租赁服务网络如何保障数据安全?

平台通过公安部三级等保认证,租户信息采用区块链加密存储,电子合同签署过程符合《电子签名法》要求,确保全流程合规。

多业态协同是否影响独立运营?

系统设置权限分级管理体系,各业态既可查看公共数据池信息,又能独立维护专属运营模块,实现资源共享与业务隔离双重保障。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用