智慧园区平台系统就像园区的“智慧大脑”,通过架构优化让管理更聪明、反应更灵敏。这套系统把物联网传感器、数字孪生技术、AI算法这些“黑科技”拧成一股绳——比如在工业园里,传感器实时监控设备温度,数字孪生构建3D模型预测故障,AI自动调配维修资源。说白了,就是让冷冰冰的钢筋水泥变成会思考的智能空间。

园区管理者注意:架构优化不是简单堆砌技术,需要先梳理业务流程痛点。比如物流园可优先优化车辆调度算法,写字楼则需强化能耗监控模块。

| 架构优化路径 | 对应技术模块 | 典型应用场景 |

|---|---|---|

| 感知层升级 | 物联网环境监测终端 | 公寓空气质量预警 |

| 决策层强化 | 数字孪生应急预案模拟 | 产业园消防演练推演 |

| 执行层优化 | AI工单智能派发系统 | 写字楼报修响应提速 |

从资产盘活到电梯调度,这套系统能玩转园区大小事。比如某科技园接入系统后,停车场通过车牌识别+余位预测,让找车位时间从15分钟缩到2分钟;办公楼里的中央空调,会根据人流变化自动调节温度,电费账单直接瘦身两成。这些实实在在的变化,正在重新定义“园区管理”这四个字的分量。

要让园区真正"聪明"起来,关键在于打牢数字地基。现在很多园区都像搭积木一样东拼西凑管理系统,结果设备数据互不相通,各部门还在用表格传数据。真正的智慧园区平台系统,得先给整个园区做"全身CT扫描"——通过物联网感知网络把电梯、门禁、水电表这些设备都装上传感器,相当于给园区装了个智能神经系统。这个系统能24小时自动采集运营数据,再通过数字孪生技术构建出园区的虚拟镜像,管理者在电脑上就能看到实时运行状态。比如某物流园改造时,把2000多个设备点位接入了统一平台,现在查看仓库温度、统计车位使用率这些工作,从原来人工巡查3小时缩短到系统自动生成报表只要5分钟。这种架构优化就像给园区换了"智能心脏",让数据流代替人跑腿,为后续的智能决策和业务协同打下扎实基础。

园区里的路灯、空调、门禁就像会说话的"小管家",物联网感知网络就是让这些设备连上"微信群"的核心技术。通过在园区各个角落部署传感器、智能电表、环境监测仪等设备,就像给园区装上神经末梢,实时捕捉温度、能耗、人流、设备状态等20多项数据。这些数据通过5G和LoRa网络组成的"信息高速公路",每秒钟能传回上百条实时动态,连停车位上的地磁传感器都能精确到厘米级定位。

这套感知系统最厉害的地方在于"会算账",比如通过安装在中央空调管道的流量计,能精确计算每层楼的冷气消耗;装在电梯轿厢的重量传感器,可以自动统计高峰时段的人流密度。这些实时数据不仅为后续的智能决策提供原料,还能提前发现设备异常——当某个配电箱温度突然升高时,系统在冒烟前30分钟就会发出预警,比传统人工巡检快出整整8倍。

如果把园区比作人体,数字孪生技术就相当于给园区装了个“透明大脑”。通过物联网传感器实时采集的楼宇温度、设备运行状态、人流密度等数据,系统能在虚拟空间里1:1还原园区动态,连空调出风角度或电梯等待时间都能看得清清楚楚。管理人员不用再对着表格“盲猜”,只要盯着屏幕上跳动的三维模型,就能发现哪栋楼的能耗曲线异常、哪条生产线设备即将过载。比如某物流园通过模拟货车调度路线,把装卸货等待时间缩短了40%;再比如写字楼提前预测电梯高峰时段,自动调整运行模式后,每月电费直接省下两万多。这种“先试错再行动”的模式,让决策从经验驱动变成数据驱动,工单处理速度提升50%都是常规操作。

智慧园区平台系统的AI算法就像给资产配了位"智能管家"。这套系统能通过分析设备使用率、空间需求变化等数据,自动生成动态调度方案。比如在工业园里,算法会结合生产淡旺季预测设备需求,把闲置生产线临时调配给急需扩容的企业;写字楼场景下,它能根据企业办公人数变化,动态调整会议室和共享工位的开放时段,让空间利用率提升40%以上。

这套智能调度背后是海量数据支撑——既有过去三年的能耗记录、设备报修数据,也实时接入物联网传感器捕捉的温度、人流等信息。当某个物流仓库的月均货物吞吐量突然增加20%,系统会自动建议增设临时装卸区,同时调拨相邻区域的叉车资源。实际案例显示,采用这种动态配置策略后,园区资产闲置率从15%降至6%,投资回报周期平均缩短了8个月。

更厉害的是,算法还能学习管理人员的决策偏好。比如当公寓楼出现15%空置率时,系统会同时提供"降价促销"和"改造共享空间"两种方案,并根据历史决策数据推荐成功概率更高的选项。这种"越用越聪明"的特性,让资产配置真正实现了从经验驱动到数据驱动的转变。

智慧园区平台系统就像给园区装上了"节能大脑",通过物联网传感器实时捕捉空调、照明、电梯等高耗能设备的运行状态。工业园区的注塑机、写字楼的中央空调、物流园的冷库机组,这些"用电大户"在平台里变得透明可控——系统自动分析历史用电曲线,结合天气预测、人流热力图等数据,像经验丰富的老师傅那样调整设备运行时段。比如某产业园发现停车场照明系统存在"人走灯不灭"的情况,通过加装红外感应装置与平台联动,每年省下相当于200户家庭月用电量的能耗。更聪明的是AI算法能根据设备性能曲线给出维护建议,避免电机空转、管道泄漏这类隐性浪费,让能耗账单上的数字肉眼可见地往下掉。

过去园区安防系统常面临"发现隐患快,处理动作慢"的痛点——摄像头拍到异常画面后,需要保安反复确认再手动派单,往往错过黄金处置时间。现在通过智慧园区平台系统,这个问题有了新解法。在深圳某物流园的实际应用中,AI视频分析引擎能实时识别翻越围栏、车辆违停等12类风险行为,系统自动触发声光警报并推送工单到最近巡逻岗的智能手环,同时调取周边3个监控点位画面辅助判断。这种"识别-推送-处置"的闭环流程,让周界入侵事件的响应时间从平均8分钟压缩到3分钟以内。更关键的是,平台通过分析半年内的3000多条告警数据,还能动态优化摄像头布局策略,比如在货物装卸区增加热成像设备,将夜间误报率降低了65%。

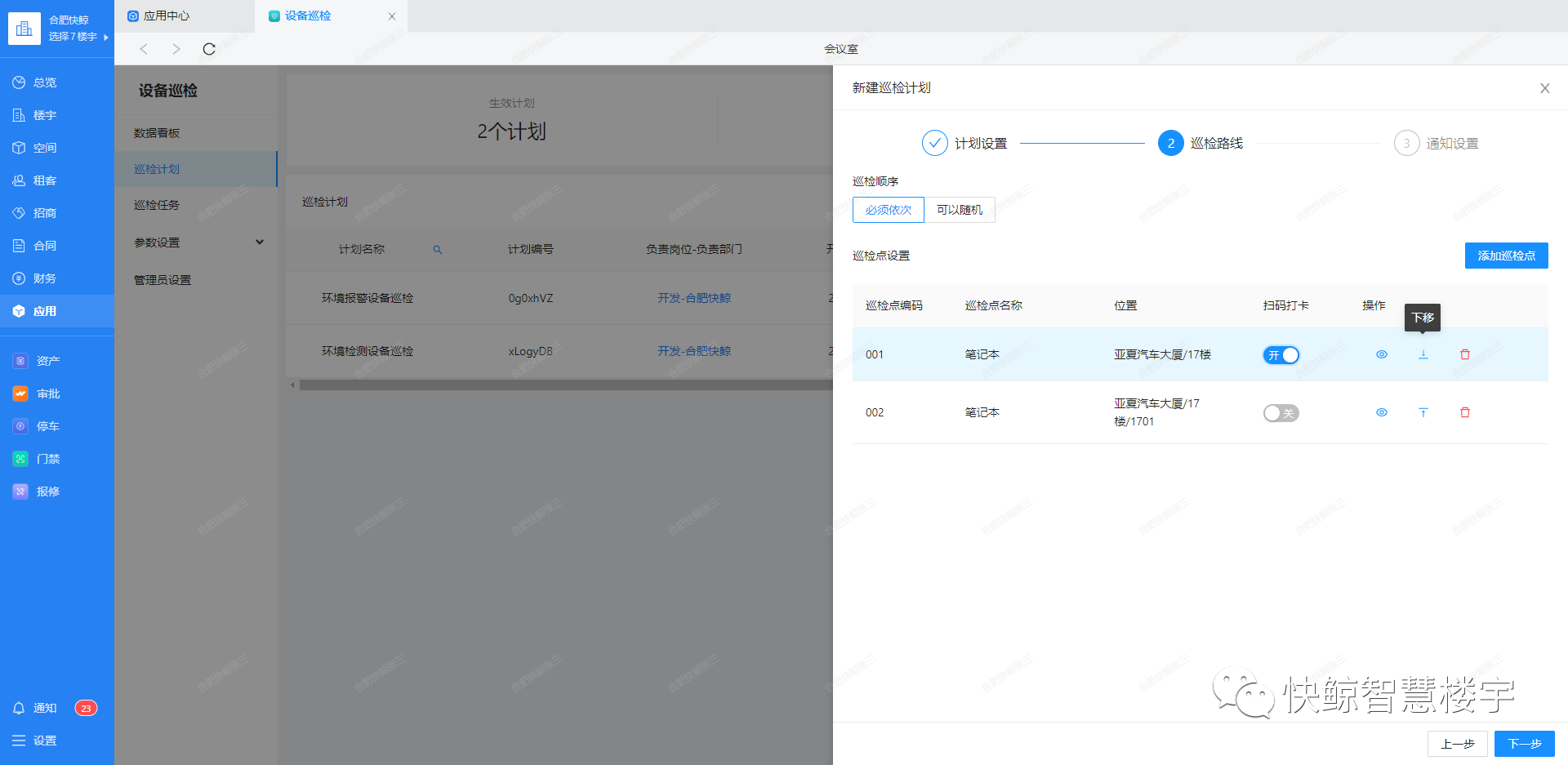

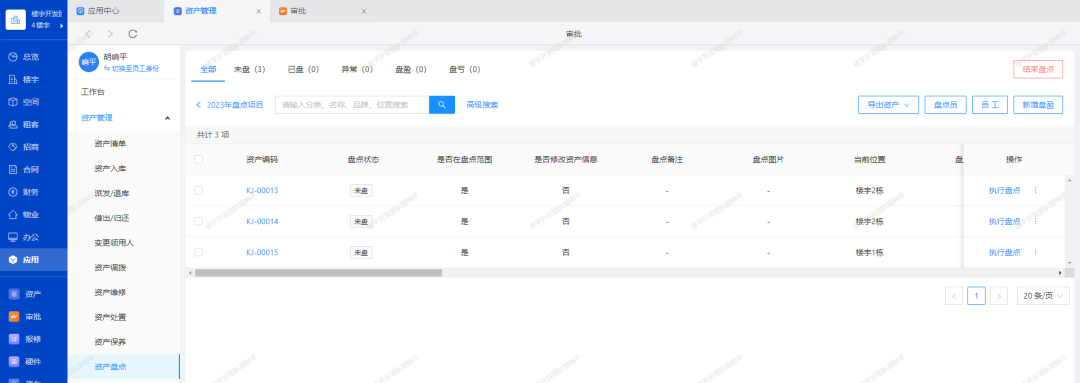

要让园区运营真正"跑起来",得从"看得见"和"管得着"两个方向下功夫。智慧平台给每台电梯、每盏路灯都装上感应器,设备出问题不用等保安巡查,系统自动派单到维修工手机,就像给园区装了个24小时值班的智能管家。过去招商部要拿着表格挨个核对空置房源,现在系统自动推送匹配度高的企业名单,招商经理点几下鼠标就能完成客户筛选。更厉害的是电子合同功能,租户在手机上刷脸签约,物业同步收到电子备案,省去了快递合同、盖章存档的麻烦,整个流程能缩短3个工作日。这些改变可不是小打小闹,苏州某产业园用上这套系统后,设备报修响应从平均2小时压缩到20分钟,空置房源出租周期直接砍半,真正让管理团队从繁琐事务中解放出来专注服务升级。

智慧园区平台系统通过智能工单调度和自动化流程改造,将传统人工巡检转化为系统主动预警。借助电子合同自动归档功能,原本需要3人处理的租赁协议审核工作,现在只需在线核对关键条款即可完成,每年节省纸质文档存储空间约40%。当设备运行数据与能耗曲线出现偏差时,系统会触发预防性维护工单,避免设备突发故障带来的额外维修支出。某物流园区实际应用显示,通过AI算法优化保洁人员和保安的巡更路线,在保证服务质量的前提下,成功将现场管理团队规模缩减了18%。这些数字化手段正在让园区管理者从繁琐事务中解放出来,把更多精力投入到核心业务决策中。

智慧园区平台系统的升级改造就像给传统园区装上了"数字心脏"。通过物联网感知网络实时捕捉设备状态,配合数字孪生技术构建的虚拟指挥中心,管理者能像玩策略游戏般直观调配资源。这种架构革新带来的不只是技术层面的突破,更让招商团队的电子合同签署效率翻倍,物业人员通过手机就能完成设备巡检,连园区咖啡店的空调都能根据人流自动调节温度。多家物流园区的实测数据显示,当资产配置算法与能耗管理系统联动时,闲置仓库的周转周期平均缩短了5个工作日,而中央空调的节电率更是稳定在18%左右。对于正在寻找降本增效突破口的管理方来说,这套系统带来的不仅是技术升级,更是场实实在在的效率革命。

智慧园区平台系统需要哪些硬件设备支持?

系统核心设备包括物联网传感器、边缘计算网关、智能摄像头等,通过5G/LoRa网络实现数据实时采集,普通园区只需升级现有设备接口即可接入。

老旧园区改造会不会影响日常运营?

采用模块化部署方案,施工期间仅需分区域断电2-3小时,90%功能通过云端配置完成,实测某物流园改造期间业务中断时间小于8小时。

电子合同如何保障法律效力?

平台集成CA数字证书与区块链存证技术,合同签署后自动生成时间戳并同步至司法存证链,某产业园使用后合同纠纷处理周期缩短60%。

能耗管理能节省多少电费?

通过AI动态调节空调、照明等设备,冬季测试数据显示写字楼平均节能18%-22%,公寓项目夜间时段最高省电达35%。

安防预警误报率高怎么办?

系统采用多算法交叉验证机制,烟火识别准确率提升至99.3%,周界防护误报率从15%降至1.8%,并支持自定义报警阈值。

租赁管理系统能对接政府监管平台吗?

已打通住建局房屋租赁备案系统接口,招商合同备案效率提升4倍,某工业园实现租金数据自动报送,人工填报工作量减少75%。

扫码咨询与免费使用

申请免费使用